前の10件 | -

【2024年4月】 新入荷情報&お知らせ [WEB BASE]

【2024年4月22日 新入荷情報追加 スケジュール変更】

ここ数日、けっこう多数の新入荷となりました。

もっと、欲しいものが多数あったのですが、ちょっと事情もありセーブしたのです。(^^;

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

・・・・タイトスケジュールでの東京出張。

その中でもトピックといえば・・・お客様からお招きいただきました『飯後の茶事』です。

場所は、『膳司 水光庵』さんです。

お料理屋様の中に設えられた、『如庵』を元に立礼とを組み合わせたとてもオーセンティックとモダンさを組み合わせた良い設計の茶室です。

ご亭主の凝りに凝った趣向も面白く。

旧暦の『利休忌』と一日差でしたことから、利休忌と・・・・なんと、『鳥山明』を偲んでという合わせ技。(笑)

吸物膳、ですら・・・

『ドラゴンボール』! という凝りよう。

お道具は、惺斎を中心としたものに、数寄者様らしい取り合わせが、また良かったのです。

脇床には、『北宋の白磁(という体で)水瓶』。

少し前に、ご亭主が『マ・クベ』みたいですね、という雑談をしたことからわざわざご用意されたという。(笑)

お茶事には不慣れな正客で、申し訳なかったのですが・・次客様方にお助け頂き、愉しい時間を過ごさせて頂きました。

桜の増上寺の後ろにそびえたつ、TOKYO・TOWER

3本のビルに写り込んでました☆

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

早いもので・・・あっという間に、4月になってしまいした。

後半かなりの仕事が詰まっておりましたもので、心持・・・休み休み、出来るようにしてギリギリなんとか乗り切れた感じです。

十翔会の搬出・・・・

なんとか、サイドミラーとルームミラーの視界ギリギリ確保でした。

その後、お客様への配送等を完了したときには腰が・・・![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif)

さて、今月の新入荷情報です。

◎湊焼 舞猩々 置物

-2-d66b2.jpg)

多色な楽焼にて、造形も良しです!

◎大正初期 初代 眞葛香山 仁清写孔雀図 茶碗

-2-ac0a6.jpg)

香山のお茶碗としては、初見のモノです。 亀の子印の大正初期の逸品シリーズとなります。

帝室技芸員印

※ご成約済みです。

◎天明8(1788)~文政13(1830)年頃 十代 飛来一閑 宗旦好 兜巾香合 住山揚甫 書付

-2.jpg)

お値頃、ですが時代もあり、良い香合です。

◎五代 上田直方 信楽 茶入 替仕覆添 眼鏡箱

-2-880a6.jpg)

個展用作品にて、仕覆や箱もお金かけられております。

◎輪島塗 青漆 膳 【13枚】 紙箱

-2-a1505.jpg)

ちょっと、お洒落な感じです。輪島塗注文品の未使用品が『13』枚出てきました!

※ご成約済みです。

◎東大寺 日の丸盆 【10枚】

-2-5a8c0.jpg)

有名な、鎌倉時代に作られた東大寺の重要文化財に指定されております『日の丸盆』を、懐石用にダウンサイジングしたものです。

東大寺オフィシャルで、輪島塗に発注されたものです。

※ご成約済みです。

◎文久時代 古虫明焼 荘子絵釣瓶 水指

-2-20b63.jpg)

岡山県立博物館・茶道資料館で開催された、『むしあげ』展に同手が出品されました。

茶陶としての虫明焼としては初期のものとなり、絵付けも三猿斎によるものと推測されております。

窯疵により、側面に亀裂が生じており、じわっと水がにじみ出ますので、少な目に水を入れてお使いになるか、金継ぎ補修を要します。

しかし、作品の美術性と、希少性はかなり高いものです。

※ご成約済みです。

◎文政9(1826)~天保13(1842)年 仁阿弥道八 黄伊羅保 茶碗

-2-4b93c.jpg)

小ぶり、ですが中々の味わいです。

昭和8年に『壱百八拾壱円六拾銭』の落ち札が添っておりました。

◎文政12(1829)年 紹鴎形 解香合 『柏』自筆 吸江斎十一才

-2.jpg)

武野紹鴎が、『白粉解』の大きさ・形状を香合として誂えたのが最初と云われます。

なんてことのない、棗形ですが・・・サイズと、フォルムが絶妙の愛らしさと風格を感じさせるものです。

◎文政8年(1825)年 了々斎 手造伽藍 香合 備前土以て 二十の内 了全焼

-2-f640a.jpg)

三井家に頼んで分けてもらった備前の土にて手作りし、まだ・・永楽では無かった『西村了全』により焼成されたものです。

※ご成約済みです。

◎弘化4(1847)~嘉永7(1852)年 永樂保全 祥瑞写 巾筒

とても、上がりの良い作品です! 小さ目なので茶箱・茶籠に仕込むのに最適です。

◎文政10(1817)~嘉永7(1854)年 永樂保全 紫薬 振出し 惺斎 箱 妙全極め箱

これまた・・・釉薬の上がり、浮き盛りの意匠、逸品なのです。

◎慶応2(1866)~明治3(1870)年 永樂和全 於九谷 金襴手 丸形急須

九谷時代の作品の中では、かなりのハイクラスと云えます。

◎古染付 玉章 香合 蓋 保全補 金継ぎ在り

なんと、古染付の身、に蓋を保全が補って作った作品です。

その色調や虫食いまで見事に調和させております。

◎古染付 角ハジキ 小香合

とても、ちいさな香合ですがハジキを染付で。

◎六代 真葛香斎 交趾楓文 三昧碗

◎六代 真葛香斎 交趾菊文 三昧碗

※ご成約済みです。

◎六代 真葛香斎 交趾蝶々文 三昧碗(小)

※ご成約済みです。

◎大正時代 永楽妙全 臺牛 香合

お値打ち品です。

◎天保年間(1830~1844)年頃 川本半助(真陶園) 祥瑞写 火入 【5個組】

大き目の火入れです。待合用に良いでしょう。

◎文化4(1807)~文政7(1824)年頃 加藤民吉 祥瑞向富士 小向付 【5客】

大きなサイズのは3点扱いましたが、この作品は瀬戸市美術館で見て以来・・・ずっと欲しかったのです。

◎明治~大正時代 山本春正 名物裂画 菜盛椀 【10客】

※商談中です。

◎大正~昭和初期頃 畑谷閑山 倣萬暦四方形龍 向付 【10客】

◎文政10(1817)~天保14(1843)年 永樂保全 青薬金溜 連珠熨斗鎮 【10客】

善五郎時代の作品です。風格のある作品でお勧め。

◎江戸時代後期 大橋秋二 織部釉 俵茶碗

織部釉での俵はとても珍しいのです。

◎津村製 輪島塗 笹蒔絵 煮物椀 【10客】

※商談中です。

◎一瓢斎 花扇蒔絵 大棗 鵬雲斎 箱

⇒ 若筍会にて展示

◎永楽即全 乾山写柳 茶碗 鵬雲斎 箱

⇒ 若筍会にて展示

《今月のスケジュール》 ※ベーススケジュールは未定のものも記載しております。

1 搬出~搬入 ベースにて作業

3 ベース ×

6 オークション (大阪南美術会館)

7~8 東京出張

8 オークション (東京美術倶楽部)

9 ベース ×

10 ベース ×

11 ベース 午前× 14時 御予約1

12 ベース 午前 御予約1 午後 御予約1 16時~×

15 ベース

16 ベース ×

17 ベース 午後 御予約1 14時 御予約1

18 ベース 14時~ ×

19 オークション (大阪美術倶楽部)

~名古屋出張

20 オークション (名古屋美術倶楽部)

21 オークション (京都美術倶楽部)

22 ベース

23 ベース ×

24 ベース

25 ベース ×

27~30 金沢出張

29・30 『若筍会』(金沢美術倶楽部)

若筍の会(正札展示即売会)

年に2回の金沢美術倶楽部の展示会のひとつです。当店も参加し始めて・・・はや、17年です。

〈会 期〉 2024年4月29日(月・祝) 9:30~17:00

30日(火) 10:00~16:00

〈会 場〉 金沢美術倶楽部 金沢市上近江町61

〈入場料〉 無料

〈支払方法〉現金、クレジットカード

Admission Free. Please Pay by cash or credit card.

〈併 設〉 チャリティー入札コーナー

〈主 催〉 金沢美術青年会

無料駐車場あり

*満車の場合は近隣のコインパーキングをご利用ください。

隣に近江町ふれあい館駐車場がございます。(割引券等はございません)

========================================================================

※当ブログはPC用サイトでの閲覧を推奨しております。

スマートフォンでご覧頂く場合もPC用表示をご選択下さい。

========================================================================

Journal of FUJII KOUNDO 《問い合わせ先》

藤井香雲堂

TEL 090-8578-5732

MAIL fujii-01@xc4.so-net.ne.jp

========================================================================

当ブログは、『藤井香雲堂』の各種インフォメーションをお知らせするものです。

インスタグラムやツイッター、Facebook等のSNS全盛時代ですが・・

ブログでしか表現出来ない情報をお届けする為、『敢えて』ブログ形式に拘っております!

お問い合わせはメールもしくはお電話にてご気軽にどうぞ。

=========================================================================

【BASE 215】 大阪市浪速区日本橋東2-1-5 大阪南美術会館内

当店の出張営業所です。現在では『岸和田本店』よりこちらを中心に活動しております。

当ブログにてスケジュールをご確認の上、上記より事前に『ご来訪のご連絡』を頂戴致したく存じます。

=========================================================================

ここ数日、けっこう多数の新入荷となりました。

もっと、欲しいものが多数あったのですが、ちょっと事情もありセーブしたのです。(^^;

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

・・・・タイトスケジュールでの東京出張。

その中でもトピックといえば・・・お客様からお招きいただきました『飯後の茶事』です。

場所は、『膳司 水光庵』さんです。

お料理屋様の中に設えられた、『如庵』を元に立礼とを組み合わせたとてもオーセンティックとモダンさを組み合わせた良い設計の茶室です。

ご亭主の凝りに凝った趣向も面白く。

旧暦の『利休忌』と一日差でしたことから、利休忌と・・・・なんと、『鳥山明』を偲んでという合わせ技。(笑)

吸物膳、ですら・・・

『ドラゴンボール』! という凝りよう。

お道具は、惺斎を中心としたものに、数寄者様らしい取り合わせが、また良かったのです。

脇床には、『北宋の白磁(という体で)水瓶』。

少し前に、ご亭主が『マ・クベ』みたいですね、という雑談をしたことからわざわざご用意されたという。(笑)

お茶事には不慣れな正客で、申し訳なかったのですが・・次客様方にお助け頂き、愉しい時間を過ごさせて頂きました。

桜の増上寺の後ろにそびえたつ、TOKYO・TOWER

3本のビルに写り込んでました☆

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

早いもので・・・あっという間に、4月になってしまいした。

後半かなりの仕事が詰まっておりましたもので、心持・・・休み休み、出来るようにしてギリギリなんとか乗り切れた感じです。

十翔会の搬出・・・・

なんとか、サイドミラーとルームミラーの視界ギリギリ確保でした。

その後、お客様への配送等を完了したときには腰が・・・

さて、今月の新入荷情報です。

◎湊焼 舞猩々 置物

-2-d66b2.jpg)

多色な楽焼にて、造形も良しです!

◎大正初期 初代 眞葛香山 仁清写孔雀図 茶碗

-2-ac0a6.jpg)

香山のお茶碗としては、初見のモノです。 亀の子印の大正初期の逸品シリーズとなります。

帝室技芸員印

※ご成約済みです。

◎天明8(1788)~文政13(1830)年頃 十代 飛来一閑 宗旦好 兜巾香合 住山揚甫 書付

-2.jpg)

お値頃、ですが時代もあり、良い香合です。

◎五代 上田直方 信楽 茶入 替仕覆添 眼鏡箱

-2-880a6.jpg)

個展用作品にて、仕覆や箱もお金かけられております。

◎輪島塗 青漆 膳 【13枚】 紙箱

-2-a1505.jpg)

ちょっと、お洒落な感じです。輪島塗注文品の未使用品が『13』枚出てきました!

※ご成約済みです。

◎東大寺 日の丸盆 【10枚】

-2-5a8c0.jpg)

有名な、鎌倉時代に作られた東大寺の重要文化財に指定されております『日の丸盆』を、懐石用にダウンサイジングしたものです。

東大寺オフィシャルで、輪島塗に発注されたものです。

※ご成約済みです。

◎文久時代 古虫明焼 荘子絵釣瓶 水指

-2-20b63.jpg)

岡山県立博物館・茶道資料館で開催された、『むしあげ』展に同手が出品されました。

茶陶としての虫明焼としては初期のものとなり、絵付けも三猿斎によるものと推測されております。

窯疵により、側面に亀裂が生じており、じわっと水がにじみ出ますので、少な目に水を入れてお使いになるか、金継ぎ補修を要します。

しかし、作品の美術性と、希少性はかなり高いものです。

※ご成約済みです。

◎文政9(1826)~天保13(1842)年 仁阿弥道八 黄伊羅保 茶碗

-2-4b93c.jpg)

小ぶり、ですが中々の味わいです。

昭和8年に『壱百八拾壱円六拾銭』の落ち札が添っておりました。

◎文政12(1829)年 紹鴎形 解香合 『柏』自筆 吸江斎十一才

-2.jpg)

武野紹鴎が、『白粉解』の大きさ・形状を香合として誂えたのが最初と云われます。

なんてことのない、棗形ですが・・・サイズと、フォルムが絶妙の愛らしさと風格を感じさせるものです。

◎文政8年(1825)年 了々斎 手造伽藍 香合 備前土以て 二十の内 了全焼

-2-f640a.jpg)

三井家に頼んで分けてもらった備前の土にて手作りし、まだ・・永楽では無かった『西村了全』により焼成されたものです。

※ご成約済みです。

◎弘化4(1847)~嘉永7(1852)年 永樂保全 祥瑞写 巾筒

とても、上がりの良い作品です! 小さ目なので茶箱・茶籠に仕込むのに最適です。

◎文政10(1817)~嘉永7(1854)年 永樂保全 紫薬 振出し 惺斎 箱 妙全極め箱

これまた・・・釉薬の上がり、浮き盛りの意匠、逸品なのです。

◎慶応2(1866)~明治3(1870)年 永樂和全 於九谷 金襴手 丸形急須

九谷時代の作品の中では、かなりのハイクラスと云えます。

◎古染付 玉章 香合 蓋 保全補 金継ぎ在り

なんと、古染付の身、に蓋を保全が補って作った作品です。

その色調や虫食いまで見事に調和させております。

◎古染付 角ハジキ 小香合

とても、ちいさな香合ですがハジキを染付で。

◎六代 真葛香斎 交趾楓文 三昧碗

◎六代 真葛香斎 交趾菊文 三昧碗

※ご成約済みです。

◎六代 真葛香斎 交趾蝶々文 三昧碗(小)

※ご成約済みです。

◎大正時代 永楽妙全 臺牛 香合

お値打ち品です。

◎天保年間(1830~1844)年頃 川本半助(真陶園) 祥瑞写 火入 【5個組】

大き目の火入れです。待合用に良いでしょう。

◎文化4(1807)~文政7(1824)年頃 加藤民吉 祥瑞向富士 小向付 【5客】

大きなサイズのは3点扱いましたが、この作品は瀬戸市美術館で見て以来・・・ずっと欲しかったのです。

◎明治~大正時代 山本春正 名物裂画 菜盛椀 【10客】

※商談中です。

◎大正~昭和初期頃 畑谷閑山 倣萬暦四方形龍 向付 【10客】

◎文政10(1817)~天保14(1843)年 永樂保全 青薬金溜 連珠熨斗鎮 【10客】

善五郎時代の作品です。風格のある作品でお勧め。

◎江戸時代後期 大橋秋二 織部釉 俵茶碗

織部釉での俵はとても珍しいのです。

◎津村製 輪島塗 笹蒔絵 煮物椀 【10客】

※商談中です。

◎一瓢斎 花扇蒔絵 大棗 鵬雲斎 箱

⇒ 若筍会にて展示

◎永楽即全 乾山写柳 茶碗 鵬雲斎 箱

⇒ 若筍会にて展示

《今月のスケジュール》 ※ベーススケジュールは未定のものも記載しております。

1 搬出~搬入 ベースにて作業

3 ベース ×

6 オークション (大阪南美術会館)

7~8 東京出張

8 オークション (東京美術倶楽部)

9 ベース ×

10 ベース ×

11 ベース 午前× 14時 御予約1

12 ベース 午前 御予約1 午後 御予約1 16時~×

15 ベース

16 ベース ×

17 ベース 午後 御予約1 14時 御予約1

18 ベース 14時~ ×

19 オークション (大阪美術倶楽部)

~名古屋出張

20 オークション (名古屋美術倶楽部)

21 オークション (京都美術倶楽部)

22 ベース

23 ベース ×

24 ベース

25 ベース ×

27~30 金沢出張

29・30 『若筍会』(金沢美術倶楽部)

若筍の会(正札展示即売会)

年に2回の金沢美術倶楽部の展示会のひとつです。当店も参加し始めて・・・はや、17年です。

〈会 期〉 2024年4月29日(月・祝) 9:30~17:00

30日(火) 10:00~16:00

〈会 場〉 金沢美術倶楽部 金沢市上近江町61

〈入場料〉 無料

〈支払方法〉現金、クレジットカード

Admission Free. Please Pay by cash or credit card.

〈併 設〉 チャリティー入札コーナー

〈主 催〉 金沢美術青年会

無料駐車場あり

*満車の場合は近隣のコインパーキングをご利用ください。

隣に近江町ふれあい館駐車場がございます。(割引券等はございません)

========================================================================

※当ブログはPC用サイトでの閲覧を推奨しております。

スマートフォンでご覧頂く場合もPC用表示をご選択下さい。

========================================================================

Journal of FUJII KOUNDO 《問い合わせ先》

藤井香雲堂

TEL 090-8578-5732

MAIL fujii-01@xc4.so-net.ne.jp

========================================================================

当ブログは、『藤井香雲堂』の各種インフォメーションをお知らせするものです。

インスタグラムやツイッター、Facebook等のSNS全盛時代ですが・・

ブログでしか表現出来ない情報をお届けする為、『敢えて』ブログ形式に拘っております!

お問い合わせはメールもしくはお電話にてご気軽にどうぞ。

=========================================================================

【BASE 215】 大阪市浪速区日本橋東2-1-5 大阪南美術会館内

当店の出張営業所です。現在では『岸和田本店』よりこちらを中心に活動しております。

当ブログにてスケジュールをご確認の上、上記より事前に『ご来訪のご連絡』を頂戴致したく存じます。

=========================================================================

【大橋荘兵衛 日の丸 棗】 圓能斎好み 箱 [茶道具]

裏千家十三代『圓能斎 鉄中(えんのうさいてっちゅう)宗室』

千家が大変な時期を、様々なアイディアと工夫により・・・乗り切るだけでなく茶道を発展させた家元として知られます。

コロナ禍に於いて、再注目された『濃茶各服点』、は元は『園能斎』が考案したものです。

100年ちょっと前の大正7(1918)年に全世界的に流行し、世界人口の約1/3にあたる5億人が感染し、そのうち2000万から4500万人の命を奪ったという・・・『スペイン風邪』。

元はアメリカのカンザス州から発症したのですが、最初に報道されたのがスペインだったので、そういう名称となったようです。

日本に於きましても、3たびの流行で2度目に多数の死者を出し、その際に、健康面への影響を鑑みて・・・『各服点』が生まれたのでした。

他にも『盆略点前』や『風炉流し点』の考案、女子教育への茶道の導入など、茶道の近代化をかなり進めたのが『圓能斎』です。

時代背景もあったのか、とても早くに家元を引退した『十二代家元・又玅斎』の後を、明治18(1885)年に継承し、家元となりました。

(まだ、13歳(!)だったとか)

学問にも長け、家元襲名後にも、東京にて6年程在住し茶道の啓蒙も進めました。

そんな、『圓能斎』ですので・・・『好み物』道具は洒落たものが多いのです。

-1-9fd27.jpg)

【大橋荘兵衛 日の丸 棗】

幅 7.2cm

高さ 6.8cm

製作年代 明治末~大正初期頃

箱 圓能斎好み 書付

まるで、『遠州流』のようなモダンな感じです。

ただの丸・・・でなく、絶妙なラウンドフォルムです。

-1-010e8.jpg)

頭頂部は平面となっております。

フラット面が小さいと思うなかれ・・・なんと、その周りの曲面部も利用し、茶杓の節が安定するのです。

容易に載せることが出来ます!

-1-2fe84.jpg)

「天地」がフラットですので、『雪吹』や『胴張棗』の超変形ともいえます。

-1-af122.jpg)

『日の丸棗』、は『圓能斎』が猿年生まれであることから、考案された好み物です。

最初に作られたのは、大正期に活躍した塗師『常寛』で、内側も朱色となり・・・『花押』は黒漆にて書かれておりました。

この作品は、その次にリメイクされたもので、『大橋荘兵衛』による作です。

『大橋荘兵衛』家は、初代が『四代宗哲の門人』で、『五代宗哲』の後見人となり、六代・七代の下職を務めました。

二代は『七代宗哲』の弟子で、八代の後見人となりますが早世してしまいます。

三代は『八代宗哲』の工人で、その作はほぼ荘兵衛によるものとも伝えられております。

さらに、『九代宗哲』の後見人にもなりました。

その後も荘兵衛は京塗の茶道具を製作し優品を遺しましたが、特に何代とは表してないようです。

この作品は三代ないし四代となります。

圓能斎好みとして有名な、『12月棗』は、最初から大橋荘兵衛の作です。

-1-61644.jpg)

書付箱です。

-1-2cdb8.jpg)

共箱です。

『日の丸棗』は、お稽古用道具としては勉強用として多く流通し、広く知られるのですが・・・・茶会用の書付道具としては、多くは流通していない珍しいものです。

圓能斎は、大正13(1924)年に亡くなりました。

裏千家に於いては、回忌として・・・昨年に没後100年の法要と、茶道資料館にて展観が行われたようですが、今年が丁度100年となりますね。

『北白川宮能仁親王』より能仁親王の1字を取って、『円満にその能を発揮せよ』という意味で圓能斎の号を賜わりました。

また、小松宮彰仁親王より『鉄中の鏘々(そうそう)たる者たれ』という意味で鉄中の号を賜わりましす。

この由来は、このほど初めて知りましたのですが・・・まさに、頂いたお言葉を実現したかのような凛とした活動と、想いの実現を為された家元であったように感じたのです。

※ご成約済みです。

========================================================================

※当ブログはPC用サイトでの閲覧を推奨しております。

スマートフォンでご覧頂く場合もPC用表示をご選択下さい。

========================================================================

Journal of FUJII KOUNDO 《問い合わせ先》

藤井香雲堂

TEL 090-8578-5732

MAIL fujii-01@xc4.so-net.ne.jp

========================================================================

当ブログは、『藤井香雲堂』の各種インフォメーションをお知らせするものです。

インスタグラムやツイッター、Facebook等のSNS全盛時代ですが・・

ブログでしか表現出来ない情報をお届けする為、『敢えて』ブログ形式に拘っております!

お問い合わせはメールもしくはお電話にてご気軽にどうぞ。

=========================================================================

千家が大変な時期を、様々なアイディアと工夫により・・・乗り切るだけでなく茶道を発展させた家元として知られます。

コロナ禍に於いて、再注目された『濃茶各服点』、は元は『園能斎』が考案したものです。

100年ちょっと前の大正7(1918)年に全世界的に流行し、世界人口の約1/3にあたる5億人が感染し、そのうち2000万から4500万人の命を奪ったという・・・『スペイン風邪』。

元はアメリカのカンザス州から発症したのですが、最初に報道されたのがスペインだったので、そういう名称となったようです。

日本に於きましても、3たびの流行で2度目に多数の死者を出し、その際に、健康面への影響を鑑みて・・・『各服点』が生まれたのでした。

他にも『盆略点前』や『風炉流し点』の考案、女子教育への茶道の導入など、茶道の近代化をかなり進めたのが『圓能斎』です。

時代背景もあったのか、とても早くに家元を引退した『十二代家元・又玅斎』の後を、明治18(1885)年に継承し、家元となりました。

(まだ、13歳(!)だったとか)

学問にも長け、家元襲名後にも、東京にて6年程在住し茶道の啓蒙も進めました。

そんな、『圓能斎』ですので・・・『好み物』道具は洒落たものが多いのです。

-1-9fd27.jpg)

【大橋荘兵衛 日の丸 棗】

幅 7.2cm

高さ 6.8cm

製作年代 明治末~大正初期頃

箱 圓能斎好み 書付

まるで、『遠州流』のようなモダンな感じです。

ただの丸・・・でなく、絶妙なラウンドフォルムです。

-1-010e8.jpg)

頭頂部は平面となっております。

フラット面が小さいと思うなかれ・・・なんと、その周りの曲面部も利用し、茶杓の節が安定するのです。

容易に載せることが出来ます!

-1-2fe84.jpg)

「天地」がフラットですので、『雪吹』や『胴張棗』の超変形ともいえます。

-1-af122.jpg)

『日の丸棗』、は『圓能斎』が猿年生まれであることから、考案された好み物です。

最初に作られたのは、大正期に活躍した塗師『常寛』で、内側も朱色となり・・・『花押』は黒漆にて書かれておりました。

この作品は、その次にリメイクされたもので、『大橋荘兵衛』による作です。

『大橋荘兵衛』家は、初代が『四代宗哲の門人』で、『五代宗哲』の後見人となり、六代・七代の下職を務めました。

二代は『七代宗哲』の弟子で、八代の後見人となりますが早世してしまいます。

三代は『八代宗哲』の工人で、その作はほぼ荘兵衛によるものとも伝えられております。

さらに、『九代宗哲』の後見人にもなりました。

その後も荘兵衛は京塗の茶道具を製作し優品を遺しましたが、特に何代とは表してないようです。

この作品は三代ないし四代となります。

圓能斎好みとして有名な、『12月棗』は、最初から大橋荘兵衛の作です。

-1-61644.jpg)

書付箱です。

-1-2cdb8.jpg)

共箱です。

『日の丸棗』は、お稽古用道具としては勉強用として多く流通し、広く知られるのですが・・・・茶会用の書付道具としては、多くは流通していない珍しいものです。

圓能斎は、大正13(1924)年に亡くなりました。

裏千家に於いては、回忌として・・・昨年に没後100年の法要と、茶道資料館にて展観が行われたようですが、今年が丁度100年となりますね。

『北白川宮能仁親王』より能仁親王の1字を取って、『円満にその能を発揮せよ』という意味で圓能斎の号を賜わりました。

また、小松宮彰仁親王より『鉄中の鏘々(そうそう)たる者たれ』という意味で鉄中の号を賜わりましす。

この由来は、このほど初めて知りましたのですが・・・まさに、頂いたお言葉を実現したかのような凛とした活動と、想いの実現を為された家元であったように感じたのです。

※ご成約済みです。

========================================================================

※当ブログはPC用サイトでの閲覧を推奨しております。

スマートフォンでご覧頂く場合もPC用表示をご選択下さい。

========================================================================

Journal of FUJII KOUNDO 《問い合わせ先》

藤井香雲堂

TEL 090-8578-5732

MAIL fujii-01@xc4.so-net.ne.jp

========================================================================

当ブログは、『藤井香雲堂』の各種インフォメーションをお知らせするものです。

インスタグラムやツイッター、Facebook等のSNS全盛時代ですが・・

ブログでしか表現出来ない情報をお届けする為、『敢えて』ブログ形式に拘っております!

お問い合わせはメールもしくはお電話にてご気軽にどうぞ。

=========================================================================

【湊焼 山本窯 十五代吉右衛門 赤茶碗】 銘 『拂子』淡々斎 箱 [国焼(地方窯)]

『堺』『湊焼』のご紹介、続けてみましょう。

-1-daad0.jpg)

【湊焼 山本窯 十五代吉右衛門 赤茶碗】

幅 13.1cm

高さ 6.9cm

高台径 5.5cm

製作年代 大正時代頃

箱 淡々斎箱 銘 拂子

状態 口縁に微小ホツレ 高台内側に欠け

『樂家』の三代目、現代に至る迄・・・稀代の名工として名高い、『ノンコウ』(道入)の弟、『道楽』(吉兵衛・吉右衛門とも)が、その名の通り・・・・

若いころに、道楽を重ねたことで樂家から勘当される事態になりました。

その後、『堺』の『大島郡湊村』に流れ着き・・・茶の湯としては本筋の地にて樂焼の窯を開くことになったのです。

ときに、明暦元(1655)年頃といいます。

兄・ノンコウに劣らず名工であったということで、僅かな伝世品からもその伝承は裏付けられると思います。

残念ながら、樂美術館蔵以外としての流通品は、3点程しか目にしたことが有りません。

さて・・・そこから259年(!)の間、道楽窯は続きました。

道楽自身に子が居なかった為、二代目は親戚であった弥兵衛を京都より呼び寄せて継承させたとのことです。

ちなみに、ややこしい話ですが・・・『道楽焼』は何故か『道入焼』との看板を出していたようで、この辺は商売的な要因でしょうか。

そして、のちに理由は不明ですうが、『山本窯』と名を変えることになります。

『山本家』ではきちんと歴代作品や家系図等がきちんと遺されていたのですが、1945年7月10日の堺空襲にてすべてが灰燼と帰すことになるのです。

歴代ごとに印と共に整理されていたと言いますので、大変残念としかいいようがありません。。

初期に堺にてわずかな期間稼働した『宗味焼』、『道楽焼』が湊焼の創始と言って過言ではなく、少し遅れて京都より渡来し、始まった『上田窯』は『道楽焼』にて釉薬などを学んだそうです。

・・・・と、長くなりましたが、最初期から一番長期に渡り存在した『本湊焼』の最後の代の作品なのです。

-1-fe094.jpg)

『湊焼』のお茶碗といえば、手捻りの樂焼のイメージが強いです。

しかし、この作品は轆轤引きにより薄く、上品に形成され・・・・また、側面には箆目により篠木風の意匠となっております。

形状も端反りです。

-1.jpg)

15代目 山本窯の『佐太郎吉衛門』は江戸時代の最後である、慶応3(1867)に生まれ、大正12(1923)年に没します。

まさに、激動の時代です。

15代は、雑器類は京都より招聘した職人に任せ、自身は茶人としての活動を中心に、茶陶のみを作っていたようです。

工人、としてだけでなく、この辺の事情からもこのお茶碗の品性がいわゆる湊焼との差を感じさせるのでしょうか。

-1-b3f96.jpg)

山本窯は、西湊町の浄土真宗 本願寺派『延長寺』と代々親交が深く、作品も道楽時代からのものが遺されてるようです。

-1-4d060.jpg)

微小ほつれ部分

-1-3398c.jpg)

さらに微小な・・

-1-92cde.jpg)

高台の内側の欠けもそんなに気になりません。

-1.jpg)

-1-cc4d7.jpg)

淡々斎の箱になります。

十五代は『圓能斎』の没する前年に亡くなっておりますので、この書付は後年によるものです。

銘である『拂子』(ほっす)

中国の禅宗では僧が説法時に威儀を正すのに用いるものです。

茶席の銘としましては、通年使いの無季の銘となっております。

そういう銘では他には代表的に抜粋しますとこんなラインナップになります。

無事、常盤、末広、瑞雲、和敬 好日、佳日、千歳、和心、松風、松籟

松翠、老松、相生、古今、無心、吉祥、福寿、閑居、閑坐、不老、知足

洗心、払子、喫茶去、無一物、千年翠、庵の友、千代の友

禅語としてはいかようにも深く読めますが、他社を導く為の言葉ではなく・・・

むしろ、自身を律し、背筋を伸ばしてお客様をお迎えするという意識としての御銘でしょう。

状態としては問題なくお使いになれるものですが、お値段として反映させていただきお使い頂けやすくご紹介致します。

※ご成約済みです。

========================================================================

※当ブログはPC用サイトでの閲覧を推奨しております。

スマートフォンでご覧頂く場合もPC用表示をご選択下さい。

========================================================================

Journal of FUJII KOUNDO 《問い合わせ先》

藤井香雲堂

TEL 090-8578-5732

MAIL fujii-01@xc4.so-net.ne.jp

========================================================================

当ブログは、『藤井香雲堂』の各種インフォメーションをお知らせするものです。

インスタグラムやツイッター、Facebook等のSNS全盛時代ですが・・

ブログでしか表現出来ない情報をお届けする為、『敢えて』ブログ形式に拘っております!

お問い合わせはメールもしくはお電話にてご気軽にどうぞ。

=========================================================================

-1-daad0.jpg)

【湊焼 山本窯 十五代吉右衛門 赤茶碗】

幅 13.1cm

高さ 6.9cm

高台径 5.5cm

製作年代 大正時代頃

箱 淡々斎箱 銘 拂子

状態 口縁に微小ホツレ 高台内側に欠け

『樂家』の三代目、現代に至る迄・・・稀代の名工として名高い、『ノンコウ』(道入)の弟、『道楽』(吉兵衛・吉右衛門とも)が、その名の通り・・・・

若いころに、道楽を重ねたことで樂家から勘当される事態になりました。

その後、『堺』の『大島郡湊村』に流れ着き・・・茶の湯としては本筋の地にて樂焼の窯を開くことになったのです。

ときに、明暦元(1655)年頃といいます。

兄・ノンコウに劣らず名工であったということで、僅かな伝世品からもその伝承は裏付けられると思います。

残念ながら、樂美術館蔵以外としての流通品は、3点程しか目にしたことが有りません。

さて・・・そこから259年(!)の間、道楽窯は続きました。

道楽自身に子が居なかった為、二代目は親戚であった弥兵衛を京都より呼び寄せて継承させたとのことです。

ちなみに、ややこしい話ですが・・・『道楽焼』は何故か『道入焼』との看板を出していたようで、この辺は商売的な要因でしょうか。

そして、のちに理由は不明ですうが、『山本窯』と名を変えることになります。

『山本家』ではきちんと歴代作品や家系図等がきちんと遺されていたのですが、1945年7月10日の堺空襲にてすべてが灰燼と帰すことになるのです。

歴代ごとに印と共に整理されていたと言いますので、大変残念としかいいようがありません。。

初期に堺にてわずかな期間稼働した『宗味焼』、『道楽焼』が湊焼の創始と言って過言ではなく、少し遅れて京都より渡来し、始まった『上田窯』は『道楽焼』にて釉薬などを学んだそうです。

・・・・と、長くなりましたが、最初期から一番長期に渡り存在した『本湊焼』の最後の代の作品なのです。

-1-fe094.jpg)

『湊焼』のお茶碗といえば、手捻りの樂焼のイメージが強いです。

しかし、この作品は轆轤引きにより薄く、上品に形成され・・・・また、側面には箆目により篠木風の意匠となっております。

形状も端反りです。

-1.jpg)

15代目 山本窯の『佐太郎吉衛門』は江戸時代の最後である、慶応3(1867)に生まれ、大正12(1923)年に没します。

まさに、激動の時代です。

15代は、雑器類は京都より招聘した職人に任せ、自身は茶人としての活動を中心に、茶陶のみを作っていたようです。

工人、としてだけでなく、この辺の事情からもこのお茶碗の品性がいわゆる湊焼との差を感じさせるのでしょうか。

-1-b3f96.jpg)

山本窯は、西湊町の浄土真宗 本願寺派『延長寺』と代々親交が深く、作品も道楽時代からのものが遺されてるようです。

-1-4d060.jpg)

微小ほつれ部分

-1-3398c.jpg)

さらに微小な・・

-1-92cde.jpg)

高台の内側の欠けもそんなに気になりません。

-1.jpg)

-1-cc4d7.jpg)

淡々斎の箱になります。

十五代は『圓能斎』の没する前年に亡くなっておりますので、この書付は後年によるものです。

銘である『拂子』(ほっす)

中国の禅宗では僧が説法時に威儀を正すのに用いるものです。

茶席の銘としましては、通年使いの無季の銘となっております。

そういう銘では他には代表的に抜粋しますとこんなラインナップになります。

無事、常盤、末広、瑞雲、和敬 好日、佳日、千歳、和心、松風、松籟

松翠、老松、相生、古今、無心、吉祥、福寿、閑居、閑坐、不老、知足

洗心、払子、喫茶去、無一物、千年翠、庵の友、千代の友

禅語としてはいかようにも深く読めますが、他社を導く為の言葉ではなく・・・

むしろ、自身を律し、背筋を伸ばしてお客様をお迎えするという意識としての御銘でしょう。

状態としては問題なくお使いになれるものですが、お値段として反映させていただきお使い頂けやすくご紹介致します。

※ご成約済みです。

========================================================================

※当ブログはPC用サイトでの閲覧を推奨しております。

スマートフォンでご覧頂く場合もPC用表示をご選択下さい。

========================================================================

Journal of FUJII KOUNDO 《問い合わせ先》

藤井香雲堂

TEL 090-8578-5732

MAIL fujii-01@xc4.so-net.ne.jp

========================================================================

当ブログは、『藤井香雲堂』の各種インフォメーションをお知らせするものです。

インスタグラムやツイッター、Facebook等のSNS全盛時代ですが・・

ブログでしか表現出来ない情報をお届けする為、『敢えて』ブログ形式に拘っております!

お問い合わせはメールもしくはお電話にてご気軽にどうぞ。

=========================================================================

【湊焼 長浜窯八代 舞猩々 置物】 [国焼茶陶【江戸後期】]

たまには、茶道具以外のモノもご紹介致しましょう。

といっても、『床脇』の錺物にもお使い頂けますが。(^^;

ちょっと、希少な作品です。

-1-bae5b.jpg)

【湊焼 長浜窯八代 舞猩々 置物】

幅 17.6cm

高さ 16.8cm

製作年代 幕末~明治初期頃

箱 共箱

『千利休』、の出身で知られる・・・大阪『堺』の地は、交易・商業・茶の湯の一大地として栄えておりました。

考古学的なやきもの、は置いておいて・・・

初期の『樂焼』は『長次郎』だけではなく、その周辺全てを包括して『長次郎焼』として初期樂に分類されるものです。

利休の庶子であります『田中宗慶』の子『常慶』『宗味』がそれぞれやきものを継承しております。

宗味は堺にて、『宗味焼』を創始し、『常慶』の子である『のんこう』は京都にて、『道楽』がこれまた堺にて『道楽窯』をそれぞれ始めるのです。

また、その同時期位に、京都より移ってきた『上田吉右衛門』が『御室焼』と称し、交趾焼など軟質低火度焼成のやきものを始めるのです。

所謂、『湊焼』というものはこの『上田窯』を中心として、派生・追従して諸窯が開窯していったという認識で良いと思われます。

いずれも、明治末期迄にはほぼ廃窯となってしまいました。

さて、今回の作品は『長浜窯』のものです。

『上田吉右衛門』の親戚で、『長浜屋』と『吉郎屋』の2家があり、上田窯2代目の頃(享保9年以降)に、本家に倣って窯を開きました。

この3家はお互い、切磋琢磨しつつ倣い、競い、高めあってきたようです。

-1-bae5b.jpg)

サイズ感といい、釉薬の発色といい、造形といい・・・抜群な作行きです。

-1-95be0.jpg)

湊焼の代表する釉薬を全て組み合わせております。

『赤』『白』に『緑』『黄』といった『交趾』を使い、その4色のみで見事に表現しているのです。

-1-26a09.jpg)

『舞』の『動』の表現と置物としての『安定性』という相反する要項を両立しております。

-1-8429c.jpg)

『能』の5番目の題目が『猩々』です。

むかし、揚子江の傍らにある金山に、親孝行者の高風(こうふう)という男が住んでいました。

高風は市場で酒を売れば多くの富を得るだろうという、神妙な夢を見てお告げに従い市場で酒を売り始めます。

酒売りは順調に進んでいたのですが・・・

毎日高風の店に買いに来る客の中に、いくら飲んでも顔色が変わらず、酒に酔う様子がない者がおりました。

不思議に思った高風が名前を尋ねると、自分は猩々と言う海中に住む者だと答えて立ち去しました。

そこで高風は美しい月夜の晩、潯陽江の川辺で酒を用意し猩々を待っていると、水中の波間より猩々が現れます。

共に酒を酌み交わし、舞を舞い踊り、やがて猩々は高風の徳を褒め、泉のように尽きることのない酒壷を与えて帰ってゆくのでした。

このお話は日本での創作を加えたものらしく、元はベトナムの『獣』で、人の言葉を発し酒を好むことが中国の古代の文献に見られる『狌狌』(しょうしょう)から来ているようです。

しかし、陽気にお酒を飲んで舞う様子は愉しげなのです。

-1-b7403.jpg)

現代、残っている『湊焼』は『津塩窯』のみです。

津塩家は、『長浜屋』を引き続いたものとし、現在は16代か17代となります。

しかし、長浜屋の歴史資料が消失しておりますので、代の計算は難しいと言われておりますが、わずかに遺されたものから研究者によると、この作品の印銘は『八代目』と分類されております。

-1.jpg)

長浜屋の『吉兵衛』は、弘化年間(1844~1848)年頃~明治10(1877)迄の稼働であったようで、この作品は江戸後期~明治初期までとなります。

共箱も現存しております。

-1-5438e.jpg)

他の湊焼が、『吉右衛門』を名乗るのに対して、長浜屋は『吉兵衛』となります。

-1.jpg)

ここのところ、ご縁が在りまして・・・珍しい堺のやきものの入手が続いております。

同じ、『泉州』の地の人間としては親近感もさることながら・・・戦災により、知る人、知る術が年々減少する状況に、なんとか整理して世にご紹介したいと思っておりますのです。

========================================================================

※当ブログはPC用サイトでの閲覧を推奨しております。

スマートフォンでご覧頂く場合もPC用表示をご選択下さい。

========================================================================

Journal of FUJII KOUNDO 《問い合わせ先》

藤井香雲堂

TEL 090-8578-5732

MAIL fujii-01@xc4.so-net.ne.jp

========================================================================

当ブログは、『藤井香雲堂』の各種インフォメーションをお知らせするものです。

インスタグラムやツイッター、Facebook等のSNS全盛時代ですが・・

ブログでしか表現出来ない情報をお届けする為、『敢えて』ブログ形式に拘っております!

お問い合わせはメールもしくはお電話にてご気軽にどうぞ。

=========================================================================

といっても、『床脇』の錺物にもお使い頂けますが。(^^;

ちょっと、希少な作品です。

-1-bae5b.jpg)

【湊焼 長浜窯八代 舞猩々 置物】

幅 17.6cm

高さ 16.8cm

製作年代 幕末~明治初期頃

箱 共箱

『千利休』、の出身で知られる・・・大阪『堺』の地は、交易・商業・茶の湯の一大地として栄えておりました。

考古学的なやきもの、は置いておいて・・・

初期の『樂焼』は『長次郎』だけではなく、その周辺全てを包括して『長次郎焼』として初期樂に分類されるものです。

利休の庶子であります『田中宗慶』の子『常慶』『宗味』がそれぞれやきものを継承しております。

宗味は堺にて、『宗味焼』を創始し、『常慶』の子である『のんこう』は京都にて、『道楽』がこれまた堺にて『道楽窯』をそれぞれ始めるのです。

また、その同時期位に、京都より移ってきた『上田吉右衛門』が『御室焼』と称し、交趾焼など軟質低火度焼成のやきものを始めるのです。

所謂、『湊焼』というものはこの『上田窯』を中心として、派生・追従して諸窯が開窯していったという認識で良いと思われます。

いずれも、明治末期迄にはほぼ廃窯となってしまいました。

さて、今回の作品は『長浜窯』のものです。

『上田吉右衛門』の親戚で、『長浜屋』と『吉郎屋』の2家があり、上田窯2代目の頃(享保9年以降)に、本家に倣って窯を開きました。

この3家はお互い、切磋琢磨しつつ倣い、競い、高めあってきたようです。

-1-bae5b.jpg)

サイズ感といい、釉薬の発色といい、造形といい・・・抜群な作行きです。

-1-95be0.jpg)

湊焼の代表する釉薬を全て組み合わせております。

『赤』『白』に『緑』『黄』といった『交趾』を使い、その4色のみで見事に表現しているのです。

-1-26a09.jpg)

『舞』の『動』の表現と置物としての『安定性』という相反する要項を両立しております。

-1-8429c.jpg)

『能』の5番目の題目が『猩々』です。

むかし、揚子江の傍らにある金山に、親孝行者の高風(こうふう)という男が住んでいました。

高風は市場で酒を売れば多くの富を得るだろうという、神妙な夢を見てお告げに従い市場で酒を売り始めます。

酒売りは順調に進んでいたのですが・・・

毎日高風の店に買いに来る客の中に、いくら飲んでも顔色が変わらず、酒に酔う様子がない者がおりました。

不思議に思った高風が名前を尋ねると、自分は猩々と言う海中に住む者だと答えて立ち去しました。

そこで高風は美しい月夜の晩、潯陽江の川辺で酒を用意し猩々を待っていると、水中の波間より猩々が現れます。

共に酒を酌み交わし、舞を舞い踊り、やがて猩々は高風の徳を褒め、泉のように尽きることのない酒壷を与えて帰ってゆくのでした。

このお話は日本での創作を加えたものらしく、元はベトナムの『獣』で、人の言葉を発し酒を好むことが中国の古代の文献に見られる『狌狌』(しょうしょう)から来ているようです。

しかし、陽気にお酒を飲んで舞う様子は愉しげなのです。

-1-b7403.jpg)

現代、残っている『湊焼』は『津塩窯』のみです。

津塩家は、『長浜屋』を引き続いたものとし、現在は16代か17代となります。

しかし、長浜屋の歴史資料が消失しておりますので、代の計算は難しいと言われておりますが、わずかに遺されたものから研究者によると、この作品の印銘は『八代目』と分類されております。

-1.jpg)

長浜屋の『吉兵衛』は、弘化年間(1844~1848)年頃~明治10(1877)迄の稼働であったようで、この作品は江戸後期~明治初期までとなります。

共箱も現存しております。

-1-5438e.jpg)

他の湊焼が、『吉右衛門』を名乗るのに対して、長浜屋は『吉兵衛』となります。

-1.jpg)

ここのところ、ご縁が在りまして・・・珍しい堺のやきものの入手が続いております。

同じ、『泉州』の地の人間としては親近感もさることながら・・・戦災により、知る人、知る術が年々減少する状況に、なんとか整理して世にご紹介したいと思っておりますのです。

========================================================================

※当ブログはPC用サイトでの閲覧を推奨しております。

スマートフォンでご覧頂く場合もPC用表示をご選択下さい。

========================================================================

Journal of FUJII KOUNDO 《問い合わせ先》

藤井香雲堂

TEL 090-8578-5732

MAIL fujii-01@xc4.so-net.ne.jp

========================================================================

当ブログは、『藤井香雲堂』の各種インフォメーションをお知らせするものです。

インスタグラムやツイッター、Facebook等のSNS全盛時代ですが・・

ブログでしか表現出来ない情報をお届けする為、『敢えて』ブログ形式に拘っております!

お問い合わせはメールもしくはお電話にてご気軽にどうぞ。

=========================================================================

【九代 大樋長左衛門 黒 茶碗 銘 苔衣 鵬雲斎 箱】 [茶道具]

今回は、到って・・・オーソドックスな茶道具のご紹介であり、当方でも、結構な数を過去にご縁のあったモノです。

-1-47e6e.jpg)

【九代 大樋長左衛門 黒 茶碗】

幅 12.5cm

高さ 8.1cm

高台径 5.2cm

製作年代 1970年頃

箱 共箱 鵬雲斎書付 銘 『苔衣』 養生用外箱

本家が代を継がなかったことで、職人であった『宗春』が明治27(1895)年に八代を襲名することとなり、近代茶道界の中で『大樋焼』は再スタートを切ることとなりました。

当初は表千家の箱書が多かったようですが、『圓能斎』に『以玄斎』という号を頂いてからは裏千家ともつながりが深くなっていきます。

そして、昭和2(1927)年・・・八代没後、長男が九代目を襲名しました。

襲名後は、従来の大樋焼のお家芸である『飴釉』を中心に、光悦写等の作品を製作し、表千家・裏千家の箱書きとともに千家流茶道界に於いて『大樋長左衛門』の名を広めていきます。

昭和11(1936)年の12か月茶碗の発表と共にその名工ぶりが周知され、昭和15(1940)年には『長左衛門』の号自筆拝領印を、近衛文麿総理大臣より頂くまでになりました。

その後、やはり・・・・大樋といえば、京都の本樂との差別化の為に封じられていた『黒樂』を大樋焼独自の様式にて完成させます。

それが、今回ご紹介する作品です。

-1-47e6e.jpg)

大樋の黒は、適度な重量感と、完璧なサイズ感が特徴です。

樂に比べて、そのあたりの統一感がキチンと出ているのは、これからの新しい茶人達の『スタンダード』な主茶碗としての定着を意図してでしょうか。

-1.jpg)

『幕釉』という、釉掛けの境目に発生する白い景色が、九代大樋焼の独自性が発揮されているポイントです。

-1-ea232.jpg)

点て易さも完璧です。

-1-78346.jpg)

高台の形状も、大樋独自の特徴です。こちらも点前の際の扱いやすさに徹底されております。

-1-8c0c7.jpg)

土もこの頃から風格のあるものになってます。

『長左衛門』印は昭和15年~昭和61年の間に使用されました。

九代の在代は、実に60年にも及びます。

『鵬雲斎大宗匠』とのご縁も深く、作品の多くは後半・・・鵬雲斎によるものが大半となります。

-1-5acc5.jpg)

1970年頃の筆跡でしょうか。

銘は『苔衣』

地面を覆う苔を、衣に例えて表した言葉であり、それは・・・永遠変わらぬモノゴトを意味します。

直接的に風景としての露がかった緑色の苔の様相を捉えますと5月~7月頃の初夏的な、銘にもイメージできます。

また、以下の歌にも詠まれております。

◎光悦本謡曲

観世流の謡曲であり、謡曲は『伊勢物語』『源氏物語』『平家物語』などの古典から多くの題材を採っており、それらの普及にも大きな役割を果したものです。

《野宮(1470頃)「片敷くや、森の木蔭の苔衣」》

◎新後撰和歌集

鎌倉時代にできた、一三番目の勅撰集。正安3(1301)年後宇多院の院宣により二条為世が撰し、嘉元元(1303)年に成立した。二〇巻。歌数は一六〇七首。

代表歌人は藤原定家、為家、西園寺実兼、二条為氏、亀山院など。住吉の神官津守家の歌が多くはいっていたので「津守集」の異名をつけられたといいます。

《(1303)雑上・「よなよなの 涙しなくばこけ衣 秋をく露の ほどはみてまし〈藤原為家〉」》

他にも、平安時代の『大和物語』でも『苔の衣』、という題のものが有ります。

こちらは正月の寒い時期を舞台にした物語です。

-1.jpg)

共箱です。

本当に、『”準”樂』としてのステータスがさることながら、出来栄えやパッケージング、並びにお求め易い価格も魅力なのです。

※ご成約済みです。

========================================================================

※当ブログはPC用サイトでの閲覧を推奨しております。

スマートフォンでご覧頂く場合もPC用表示をご選択下さい。

========================================================================

Journal of FUJII KOUNDO 《問い合わせ先》

藤井香雲堂

TEL 090-8578-5732

MAIL fujii-01@xc4.so-net.ne.jp

========================================================================

当ブログは、『藤井香雲堂』の各種インフォメーションをお知らせするものです。

インスタグラムやツイッター、Facebook等のSNS全盛時代ですが・・

ブログでしか表現出来ない情報をお届けする為、『敢えて』ブログ形式に拘っております!

お問い合わせはメールもしくはお電話にてご気軽にどうぞ。

=========================================================================

【BASE 215】 大阪市浪速区日本橋東2-1-5 大阪南美術会館内

当店の出張営業所です。現在では『岸和田本店』よりこちらを中心に活動しております。

当ブログにてスケジュールをご確認の上、上記より事前に『ご来訪のご連絡』を頂戴致したく存じます。

=========================================================================

-1-47e6e.jpg)

【九代 大樋長左衛門 黒 茶碗】

幅 12.5cm

高さ 8.1cm

高台径 5.2cm

製作年代 1970年頃

箱 共箱 鵬雲斎書付 銘 『苔衣』 養生用外箱

本家が代を継がなかったことで、職人であった『宗春』が明治27(1895)年に八代を襲名することとなり、近代茶道界の中で『大樋焼』は再スタートを切ることとなりました。

当初は表千家の箱書が多かったようですが、『圓能斎』に『以玄斎』という号を頂いてからは裏千家ともつながりが深くなっていきます。

そして、昭和2(1927)年・・・八代没後、長男が九代目を襲名しました。

襲名後は、従来の大樋焼のお家芸である『飴釉』を中心に、光悦写等の作品を製作し、表千家・裏千家の箱書きとともに千家流茶道界に於いて『大樋長左衛門』の名を広めていきます。

昭和11(1936)年の12か月茶碗の発表と共にその名工ぶりが周知され、昭和15(1940)年には『長左衛門』の号自筆拝領印を、近衛文麿総理大臣より頂くまでになりました。

その後、やはり・・・・大樋といえば、京都の本樂との差別化の為に封じられていた『黒樂』を大樋焼独自の様式にて完成させます。

それが、今回ご紹介する作品です。

-1-47e6e.jpg)

大樋の黒は、適度な重量感と、完璧なサイズ感が特徴です。

樂に比べて、そのあたりの統一感がキチンと出ているのは、これからの新しい茶人達の『スタンダード』な主茶碗としての定着を意図してでしょうか。

-1.jpg)

『幕釉』という、釉掛けの境目に発生する白い景色が、九代大樋焼の独自性が発揮されているポイントです。

-1-ea232.jpg)

点て易さも完璧です。

-1-78346.jpg)

高台の形状も、大樋独自の特徴です。こちらも点前の際の扱いやすさに徹底されております。

-1-8c0c7.jpg)

土もこの頃から風格のあるものになってます。

『長左衛門』印は昭和15年~昭和61年の間に使用されました。

九代の在代は、実に60年にも及びます。

『鵬雲斎大宗匠』とのご縁も深く、作品の多くは後半・・・鵬雲斎によるものが大半となります。

-1-5acc5.jpg)

1970年頃の筆跡でしょうか。

銘は『苔衣』

地面を覆う苔を、衣に例えて表した言葉であり、それは・・・永遠変わらぬモノゴトを意味します。

直接的に風景としての露がかった緑色の苔の様相を捉えますと5月~7月頃の初夏的な、銘にもイメージできます。

また、以下の歌にも詠まれております。

◎光悦本謡曲

観世流の謡曲であり、謡曲は『伊勢物語』『源氏物語』『平家物語』などの古典から多くの題材を採っており、それらの普及にも大きな役割を果したものです。

《野宮(1470頃)「片敷くや、森の木蔭の苔衣」》

◎新後撰和歌集

鎌倉時代にできた、一三番目の勅撰集。正安3(1301)年後宇多院の院宣により二条為世が撰し、嘉元元(1303)年に成立した。二〇巻。歌数は一六〇七首。

代表歌人は藤原定家、為家、西園寺実兼、二条為氏、亀山院など。住吉の神官津守家の歌が多くはいっていたので「津守集」の異名をつけられたといいます。

《(1303)雑上・「よなよなの 涙しなくばこけ衣 秋をく露の ほどはみてまし〈藤原為家〉」》

他にも、平安時代の『大和物語』でも『苔の衣』、という題のものが有ります。

こちらは正月の寒い時期を舞台にした物語です。

-1.jpg)

共箱です。

本当に、『”準”樂』としてのステータスがさることながら、出来栄えやパッケージング、並びにお求め易い価格も魅力なのです。

※ご成約済みです。

========================================================================

※当ブログはPC用サイトでの閲覧を推奨しております。

スマートフォンでご覧頂く場合もPC用表示をご選択下さい。

========================================================================

Journal of FUJII KOUNDO 《問い合わせ先》

藤井香雲堂

TEL 090-8578-5732

MAIL fujii-01@xc4.so-net.ne.jp

========================================================================

当ブログは、『藤井香雲堂』の各種インフォメーションをお知らせするものです。

インスタグラムやツイッター、Facebook等のSNS全盛時代ですが・・

ブログでしか表現出来ない情報をお届けする為、『敢えて』ブログ形式に拘っております!

お問い合わせはメールもしくはお電話にてご気軽にどうぞ。

=========================================================================

【BASE 215】 大阪市浪速区日本橋東2-1-5 大阪南美術会館内

当店の出張営業所です。現在では『岸和田本店』よりこちらを中心に活動しております。

当ブログにてスケジュールをご確認の上、上記より事前に『ご来訪のご連絡』を頂戴致したく存じます。

=========================================================================

【二代 眞葛香山 青磁釉呉祥瑞意 水指】 [眞葛香山]

久々に、香山作品のご紹介致します!

-1-156c3.jpg)

【二代 眞葛香山 青磁釉呉祥瑞意 水指】

幅 16.7cm

高さ 15.4cm

製作年代 大正時代 後期

箱 共箱

初代・宮川香山の晩年に、煎茶器の意匠として登場した・・・『青磁』と『祥瑞』を併せた作品は非常に発色の対比も良く、上品な技法として、二代では『水指』にもラインナップを広げました。

香山の『青磁釉』は、初代が最後に完成させた釉薬で、同じく大正時代に青磁を完成させた『諏訪蘇山』や『清風与平』に比して・・・澄んだ色が特徴なのです。

-1-470d4.jpg)

-1-1ee58.jpg)

フォルムも上部の優しい感じから下部のダイナミックさへと。

『青磁釉』をビタっと、止めるという処理もまた、香山の特徴です。

-1.jpg)

『捻子』になっています。

-1-d6042.jpg)

眞葛窯の『呉須』は、自家製により2週間ほど精製した上質なモノと伝わります。

その発色は、とても安定した深みのある色なのです。

-1-33697.jpg)

この銘は、初代に近似したもので、当時の職人さんが継続して従事したこともうかがえるのです。

-1.jpg)

-1-4f884.jpg)

-1-6107d.jpg)

二代の共箱です。こちらも、よく某オークションサイトでは、初代と間違われてることが多いタイプです。

香山は、『代』を記載する例の方が希少です。

あくまで、『眞葛香山』は『眞葛香山』であり、発想力等は差違があれど、『技術力』に差は無いので堂々としたものなのです。

そして、代の襲名前後は近似した箱書きにするという側面もあるのです。

-1-156c3.jpg)

この作品は、この時期にしか作られていないようで、丁度・・香山が千家との繋がりを得て、茶道具の世界へ大々的に復活する狼煙でもあったのです。

※ご成約済みです。

========================================================================

※当ブログはPC用サイトでの閲覧を推奨しております。

スマートフォンでご覧頂く場合もPC用表示をご選択下さい。

========================================================================

Journal of FUJII KOUNDO 《問い合わせ先》

藤井香雲堂

TEL 090-8578-5732

MAIL fujii-01@xc4.so-net.ne.jp

========================================================================

当ブログは、『藤井香雲堂』の各種インフォメーションをお知らせするものです。

インスタグラムやツイッター、Facebook等のSNS全盛時代ですが・・

ブログでしか表現出来ない情報をお届けする為、『敢えて』ブログ形式に拘っております!

お問い合わせはメールもしくはお電話にてご気軽にどうぞ。

=========================================================================

【BASE 215】 大阪市浪速区日本橋東2-1-5 大阪南美術会館内

当店の出張営業所です。現在では『岸和田本店』よりこちらを中心に活動しております。

当ブログにてスケジュールをご確認の上、上記より事前に『ご来訪のご連絡』を頂戴致したく存じます。

=========================================================================

-1-156c3.jpg)

【二代 眞葛香山 青磁釉呉祥瑞意 水指】

幅 16.7cm

高さ 15.4cm

製作年代 大正時代 後期

箱 共箱

初代・宮川香山の晩年に、煎茶器の意匠として登場した・・・『青磁』と『祥瑞』を併せた作品は非常に発色の対比も良く、上品な技法として、二代では『水指』にもラインナップを広げました。

香山の『青磁釉』は、初代が最後に完成させた釉薬で、同じく大正時代に青磁を完成させた『諏訪蘇山』や『清風与平』に比して・・・澄んだ色が特徴なのです。

-1-470d4.jpg)

-1-1ee58.jpg)

フォルムも上部の優しい感じから下部のダイナミックさへと。

『青磁釉』をビタっと、止めるという処理もまた、香山の特徴です。

-1.jpg)

『捻子』になっています。

-1-d6042.jpg)

眞葛窯の『呉須』は、自家製により2週間ほど精製した上質なモノと伝わります。

その発色は、とても安定した深みのある色なのです。

-1-33697.jpg)

この銘は、初代に近似したもので、当時の職人さんが継続して従事したこともうかがえるのです。

-1.jpg)

-1-4f884.jpg)

-1-6107d.jpg)

二代の共箱です。こちらも、よく某オークションサイトでは、初代と間違われてることが多いタイプです。

香山は、『代』を記載する例の方が希少です。

あくまで、『眞葛香山』は『眞葛香山』であり、発想力等は差違があれど、『技術力』に差は無いので堂々としたものなのです。

そして、代の襲名前後は近似した箱書きにするという側面もあるのです。

-1-156c3.jpg)

この作品は、この時期にしか作られていないようで、丁度・・香山が千家との繋がりを得て、茶道具の世界へ大々的に復活する狼煙でもあったのです。

※ご成約済みです。

========================================================================

※当ブログはPC用サイトでの閲覧を推奨しております。

スマートフォンでご覧頂く場合もPC用表示をご選択下さい。

========================================================================

Journal of FUJII KOUNDO 《問い合わせ先》

藤井香雲堂

TEL 090-8578-5732

MAIL fujii-01@xc4.so-net.ne.jp

========================================================================

当ブログは、『藤井香雲堂』の各種インフォメーションをお知らせするものです。

インスタグラムやツイッター、Facebook等のSNS全盛時代ですが・・

ブログでしか表現出来ない情報をお届けする為、『敢えて』ブログ形式に拘っております!

お問い合わせはメールもしくはお電話にてご気軽にどうぞ。

=========================================================================

【BASE 215】 大阪市浪速区日本橋東2-1-5 大阪南美術会館内

当店の出張営業所です。現在では『岸和田本店』よりこちらを中心に活動しております。

当ブログにてスケジュールをご確認の上、上記より事前に『ご来訪のご連絡』を頂戴致したく存じます。

=========================================================================

第40回 十翔会 のお知らせ。 [催事]

次の催事はこちらです!

今週末に開催されます、十翔会のご案内となります。

前回より、新規メンバーも加入し・・・本年度より、『年に3回』の固定開催としてスタート致します!

.jpg)

3月

30日(土) 10:00~18:00

31日(日) 10:00~17:00 ※最終入場は16時迄

会場:大阪美術倶楽部 新館 2階

入場無料 受付にて記帳制

また、新たな試みとして・・こんな企画も。(^^;

.jpg)

皆様の会場へのご来訪・インスタライブへのご参加、どうぞよろしくお願い申し上げます☆

※お越しになられる際には・・・当日、受付にて『藤井香雲堂のブログを見て』とお申し出頂けると幸いです。

========================================================================

※当ブログはPC用サイトでの閲覧を推奨しております。

スマートフォンでご覧頂く場合もPC用表示をご選択下さい。

========================================================================

Journal of FUJII KOUNDO 《問い合わせ先》

藤井香雲堂

TEL 090-8578-5732

MAIL fujii-01@xc4.so-net.ne.jp

========================================================================

当ブログは、『藤井香雲堂』の各種インフォメーションをお知らせするものです。

インスタグラムやツイッター、Facebook等のSNS全盛時代ですが・・

ブログでしか表現出来ない情報をお届けする為、『敢えて』ブログ形式に拘っております!

お問い合わせはメールもしくはお電話にてご気軽にどうぞ。

=========================================================================

【BASE 215】 大阪市浪速区日本橋東2-1-5 大阪南美術会館内

当店の出張営業所です。現在では『岸和田本店』よりこちらを中心に活動しております。

当ブログにてスケジュールをご確認の上、上記より事前に『ご来訪のご連絡』を頂戴致したく存じます。

=========================================================================

今週末に開催されます、十翔会のご案内となります。

前回より、新規メンバーも加入し・・・本年度より、『年に3回』の固定開催としてスタート致します!

.jpg)

3月

30日(土) 10:00~18:00

31日(日) 10:00~17:00 ※最終入場は16時迄

会場:大阪美術倶楽部 新館 2階

入場無料 受付にて記帳制

また、新たな試みとして・・こんな企画も。(^^;

.jpg)

皆様の会場へのご来訪・インスタライブへのご参加、どうぞよろしくお願い申し上げます☆

※お越しになられる際には・・・当日、受付にて『藤井香雲堂のブログを見て』とお申し出頂けると幸いです。

========================================================================

※当ブログはPC用サイトでの閲覧を推奨しております。

スマートフォンでご覧頂く場合もPC用表示をご選択下さい。

========================================================================

Journal of FUJII KOUNDO 《問い合わせ先》

藤井香雲堂

TEL 090-8578-5732

MAIL fujii-01@xc4.so-net.ne.jp

========================================================================

当ブログは、『藤井香雲堂』の各種インフォメーションをお知らせするものです。

インスタグラムやツイッター、Facebook等のSNS全盛時代ですが・・

ブログでしか表現出来ない情報をお届けする為、『敢えて』ブログ形式に拘っております!

お問い合わせはメールもしくはお電話にてご気軽にどうぞ。

=========================================================================

【BASE 215】 大阪市浪速区日本橋東2-1-5 大阪南美術会館内

当店の出張営業所です。現在では『岸和田本店』よりこちらを中心に活動しております。

当ブログにてスケジュールをご確認の上、上記より事前に『ご来訪のご連絡』を頂戴致したく存じます。

=========================================================================

【仁阿弥道八 桃山御本 茶碗】 鵬雲斎 箱 [幕末京焼]

今月は、なかなかの多忙さで・・・仕入れや販売、商品管理で手一杯でした。

次の展示会迄の数日の間に、記事を作成できたら、と思います。

まずは、仁阿弥道八のお茶碗のご紹介です。

先月から、続いておりますね。(^^;

-1.jpg)

【仁阿弥道八 桃山御本 茶碗】

幅 12.8cm x 13.6cm

高さ 7.9cm

高台径 5.4cm

製作年代 天保13(1842)~安政2(1855)年

箱 共箱(蓋のみ) 書付用新調箱 鵬雲斎 書付

『仁阿弥道八』の製作年代を区分すると、以下のように分類されます。

◎青年期 『粟田口時代』

初代道八が宝暦13年頃に粟田口へ移り始めた窯を、文化元年に初代が没した後継承。

◎壮年期 『五条坂窯時代』

文化8(1811)年に、清水坂に移築。「染付磁器」の先駆けとなり名を馳せた。

その後、名声を基に各地の庭窯へ招聘される。

◎晩年期 『桃山窯時代』

天保13(1842)年、60歳を機に息子『三代道八』へ家を譲り、「伏見桃山城下江戸町」へ隠居し、始めた趣味に没頭した時代。

この最後にあたる時代の作品のご紹介です。

-1-ebe61.jpg)

『五三の桐』(ごさんのきり)、と呼ばれる紋様が施されております。

「 3枚 の 桐 の 葉」 の上 に、「 桐の花」 を 左右に 三つ ずつ、 中央 に 五つ 配した ものです。

『豊臣秀吉』が使っていたのが『五七の桐』とよばれるもので、現在では日本政府も使う紋様です。

しかし、織田信長の家臣時代の豊臣秀吉は、「五三桐」を使用しておりました。

後に豊臣姓を名乗った際に「五七桐」の家紋へ切り替えたのです。

『桐』は・・古代中国の神話に登場する鳳凰が止まる木とされています。

昔から桐は神聖な植物とされており、日本に於きましても天皇などの皇室が使用できる紋章とされてきたのです。

それは、天皇はかつて・・神に近い存在とされており、神聖な「鳳凰」が止まる木とされていた桐を紋様としていたのです。

しかし、後に有力者も使うようになっていき・・・

室町幕府の初代将軍『足利尊氏』が『後醍醐天皇』から恩賞として賜り使用したのが最初といわれます。

『豊臣秀吉』が、豊臣姓を名乗った際には、当時の天皇であった『後陽成天皇』から与えられた紋であったそうです。

-1-d72e8.jpg)

反対側にも。

-1-5f8fb.jpg)

内側にもあります。

仁阿弥が隠居した、「伏見」にはもう当時は城は有りませんでした。

・・・そもそも、関西人である私も『伏見桃山城』というのがややこしいのです。

「伏見」のある、桃山地区は・・・東山から連なる丘陵の最南端に位置し、南には「巨椋池」が広がり水運により「大坂」と「京都」とを結ぶ要衝の地でありました。

今でも、その面影が残っております。

伏見城は三度に渡って築城されました。

◎朝鮮出兵(文禄の役)開始後の1592年(文禄元年)8月に『豊臣秀吉』が隠居後の住まいとするため伏見指月(現在の京都市伏見区桃山町泰長老あたり)に築かれたものを『指月伏見城』といいます。

しかし、『慶長伏見地震』により倒壊し、無事であった秀吉は木幡に避難しました。

◎避難した木幡山(桃山丘陵)に城が再築され、それを『木幡山伏見城』と呼びます。

しかし、秀吉はその1年後の1598年(慶長3年)に城内で没し、遺言にり『豊臣秀頼』は伏見城から大坂城に移り、代わって五大老筆頭の『徳川家康』がこの城に入り政務をとることになりました。

その後、関ヶ原の戦いの際には家康の家臣『鳥居元忠』らが伏見城を守っていたが、石田三成派の西軍に攻められて落城し建物の大半が焼失となるのです。

この辺は、こないだまでの大河ドラマ『どうする?家康』で描かれておりましたね。

焼失した伏見城は1602年(慶長7年)ごろ家康によって再建され、3代将軍の頃までは大いに利用されていたのですが、『一国一城令』のこともあり、『二条城』を残し1619年(元和5年)に廃城とされたのです。

伏見廃城に伴い、元和9年12月には、『小堀遠州』が伏見奉行に任ぜられました。

そして元禄時代には、城跡一帯が開墾され桃の木が植えられて『桃山』と呼ばれたことから、後に伏見城の通称として『桃山城』『伏見桃山城』と呼ばれることになったのです。

伏見城跡は伏見奉行所の管理とされ幕末まで立入禁止となっており、本丸跡などの主郭部分はのちに明治天皇の陵墓(伏見桃山陵)とされたことから現在も無許可での立入りが禁じられており、そのことがさらに・・・『伏見桃山城』ってなんぞや?という現在の認知度に繋がったのでしょう。(^^;

・・・・と、長くなりましたが、お茶碗の続きです。

-1-d32ac.jpg)

仁阿弥道八は隠居時代は悠々自適に過ごしたようです。

朝夕には、旧桃山城頭に登って島津家より拝領した『法螺貝』を吹いて愉しみ、気の向くままに作陶し、茶を喫していたとか。

あまり、作品としてのバリエーションは知られておらず、お茶碗と土瓶が後世の記録に有ります。

お茶碗も、今回ご紹介するような『桃山御本』と呼ばれる物のみのようです。

上質に精製された土で、丁寧かつ・・地味ながらも技の光る作行きのお茶碗となります。

-1-e23dc.jpg)

3か所切り高台となります。

-1-c1e1e.jpg)

瓢箪枠に『桃山』の印が押されるのが通例です。

秀吉ゆかりの『桐文』と『桃』を思わせるようなピンクの斑点を以て、『御本手』と為す、このセンスは・・・仁阿弥の『引きとひねり』の美学と云わずしてなんとやらです。

移って最初の時に製作され、寺院に贈られたものは、名刺代わりのようで・・まだ『御本手』では無かったようです。

その後、今の様式のお茶碗が一定数造られたようです。

道八家に於いても、『桃山御本』は重要な作品であったようで、後代でも写しものが造られており・・・その作品により、仁阿弥の桃山御本の存在が後世に伝わっているのです。

-1-f113a.jpg)

希少な、共箱が蓋だけ現存しております。

こちらには、特徴的な大きな桃山窯の印が押されております。

-1-86c18.jpg)

こちらにも、通常の筆と仁阿弥の小角印の他に、初見の珍しい朱印も併印されております。

-1.jpg)

-1-65d6a.jpg)

書付用として桐箱が新調され、鵬雲斎の書付が添います。

仁阿弥の最晩年の心穏やかな心情が反映されたかのような、上品な作品です。

希少性もさることながら、お値段の良さもアピールポイントなのです。

========================================================================

※当ブログはPC用サイトでの閲覧を推奨しております。

スマートフォンでご覧頂く場合もPC用表示をご選択下さい。

========================================================================

Journal of FUJII KOUNDO 《問い合わせ先》

藤井香雲堂

TEL 090-8578-5732

MAIL fujii-01@xc4.so-net.ne.jp

========================================================================

当ブログは、『藤井香雲堂』の各種インフォメーションをお知らせするものです。

インスタグラムやツイッター、Facebook等のSNS全盛時代ですが・・

ブログでしか表現出来ない情報をお届けする為、『敢えて』ブログ形式に拘っております!

お問い合わせはメールもしくはお電話にてご気軽にどうぞ。

=========================================================================

【BASE 215】 大阪市浪速区日本橋東2-1-5 大阪南美術会館内

当店の出張営業所です。現在では『岸和田本店』よりこちらを中心に活動しております。

当ブログにてスケジュールをご確認の上、上記より事前に『ご来訪のご連絡』を頂戴致したく存じます。

=========================================================================

次の展示会迄の数日の間に、記事を作成できたら、と思います。

まずは、仁阿弥道八のお茶碗のご紹介です。

先月から、続いておりますね。(^^;

-1.jpg)

【仁阿弥道八 桃山御本 茶碗】

幅 12.8cm x 13.6cm

高さ 7.9cm

高台径 5.4cm

製作年代 天保13(1842)~安政2(1855)年

箱 共箱(蓋のみ) 書付用新調箱 鵬雲斎 書付

『仁阿弥道八』の製作年代を区分すると、以下のように分類されます。

◎青年期 『粟田口時代』

初代道八が宝暦13年頃に粟田口へ移り始めた窯を、文化元年に初代が没した後継承。

◎壮年期 『五条坂窯時代』

文化8(1811)年に、清水坂に移築。「染付磁器」の先駆けとなり名を馳せた。

その後、名声を基に各地の庭窯へ招聘される。

◎晩年期 『桃山窯時代』

天保13(1842)年、60歳を機に息子『三代道八』へ家を譲り、「伏見桃山城下江戸町」へ隠居し、始めた趣味に没頭した時代。

この最後にあたる時代の作品のご紹介です。

-1-ebe61.jpg)

『五三の桐』(ごさんのきり)、と呼ばれる紋様が施されております。

「 3枚 の 桐 の 葉」 の上 に、「 桐の花」 を 左右に 三つ ずつ、 中央 に 五つ 配した ものです。

『豊臣秀吉』が使っていたのが『五七の桐』とよばれるもので、現在では日本政府も使う紋様です。

しかし、織田信長の家臣時代の豊臣秀吉は、「五三桐」を使用しておりました。

後に豊臣姓を名乗った際に「五七桐」の家紋へ切り替えたのです。

『桐』は・・古代中国の神話に登場する鳳凰が止まる木とされています。

昔から桐は神聖な植物とされており、日本に於きましても天皇などの皇室が使用できる紋章とされてきたのです。

それは、天皇はかつて・・神に近い存在とされており、神聖な「鳳凰」が止まる木とされていた桐を紋様としていたのです。

しかし、後に有力者も使うようになっていき・・・

室町幕府の初代将軍『足利尊氏』が『後醍醐天皇』から恩賞として賜り使用したのが最初といわれます。

『豊臣秀吉』が、豊臣姓を名乗った際には、当時の天皇であった『後陽成天皇』から与えられた紋であったそうです。

-1-d72e8.jpg)

反対側にも。

-1-5f8fb.jpg)

内側にもあります。

仁阿弥が隠居した、「伏見」にはもう当時は城は有りませんでした。

・・・そもそも、関西人である私も『伏見桃山城』というのがややこしいのです。

「伏見」のある、桃山地区は・・・東山から連なる丘陵の最南端に位置し、南には「巨椋池」が広がり水運により「大坂」と「京都」とを結ぶ要衝の地でありました。

今でも、その面影が残っております。

伏見城は三度に渡って築城されました。

◎朝鮮出兵(文禄の役)開始後の1592年(文禄元年)8月に『豊臣秀吉』が隠居後の住まいとするため伏見指月(現在の京都市伏見区桃山町泰長老あたり)に築かれたものを『指月伏見城』といいます。

しかし、『慶長伏見地震』により倒壊し、無事であった秀吉は木幡に避難しました。

◎避難した木幡山(桃山丘陵)に城が再築され、それを『木幡山伏見城』と呼びます。

しかし、秀吉はその1年後の1598年(慶長3年)に城内で没し、遺言にり『豊臣秀頼』は伏見城から大坂城に移り、代わって五大老筆頭の『徳川家康』がこの城に入り政務をとることになりました。

その後、関ヶ原の戦いの際には家康の家臣『鳥居元忠』らが伏見城を守っていたが、石田三成派の西軍に攻められて落城し建物の大半が焼失となるのです。

この辺は、こないだまでの大河ドラマ『どうする?家康』で描かれておりましたね。

焼失した伏見城は1602年(慶長7年)ごろ家康によって再建され、3代将軍の頃までは大いに利用されていたのですが、『一国一城令』のこともあり、『二条城』を残し1619年(元和5年)に廃城とされたのです。

伏見廃城に伴い、元和9年12月には、『小堀遠州』が伏見奉行に任ぜられました。

そして元禄時代には、城跡一帯が開墾され桃の木が植えられて『桃山』と呼ばれたことから、後に伏見城の通称として『桃山城』『伏見桃山城』と呼ばれることになったのです。

伏見城跡は伏見奉行所の管理とされ幕末まで立入禁止となっており、本丸跡などの主郭部分はのちに明治天皇の陵墓(伏見桃山陵)とされたことから現在も無許可での立入りが禁じられており、そのことがさらに・・・『伏見桃山城』ってなんぞや?という現在の認知度に繋がったのでしょう。(^^;

・・・・と、長くなりましたが、お茶碗の続きです。

-1-d32ac.jpg)

仁阿弥道八は隠居時代は悠々自適に過ごしたようです。

朝夕には、旧桃山城頭に登って島津家より拝領した『法螺貝』を吹いて愉しみ、気の向くままに作陶し、茶を喫していたとか。

あまり、作品としてのバリエーションは知られておらず、お茶碗と土瓶が後世の記録に有ります。

お茶碗も、今回ご紹介するような『桃山御本』と呼ばれる物のみのようです。

上質に精製された土で、丁寧かつ・・地味ながらも技の光る作行きのお茶碗となります。

-1-e23dc.jpg)

3か所切り高台となります。

-1-c1e1e.jpg)

瓢箪枠に『桃山』の印が押されるのが通例です。

秀吉ゆかりの『桐文』と『桃』を思わせるようなピンクの斑点を以て、『御本手』と為す、このセンスは・・・仁阿弥の『引きとひねり』の美学と云わずしてなんとやらです。

移って最初の時に製作され、寺院に贈られたものは、名刺代わりのようで・・まだ『御本手』では無かったようです。

その後、今の様式のお茶碗が一定数造られたようです。

道八家に於いても、『桃山御本』は重要な作品であったようで、後代でも写しものが造られており・・・その作品により、仁阿弥の桃山御本の存在が後世に伝わっているのです。

-1-f113a.jpg)

希少な、共箱が蓋だけ現存しております。

こちらには、特徴的な大きな桃山窯の印が押されております。

-1-86c18.jpg)

こちらにも、通常の筆と仁阿弥の小角印の他に、初見の珍しい朱印も併印されております。

-1.jpg)

-1-65d6a.jpg)

書付用として桐箱が新調され、鵬雲斎の書付が添います。

仁阿弥の最晩年の心穏やかな心情が反映されたかのような、上品な作品です。

希少性もさることながら、お値段の良さもアピールポイントなのです。

========================================================================

※当ブログはPC用サイトでの閲覧を推奨しております。

スマートフォンでご覧頂く場合もPC用表示をご選択下さい。

========================================================================

Journal of FUJII KOUNDO 《問い合わせ先》

藤井香雲堂

TEL 090-8578-5732

MAIL fujii-01@xc4.so-net.ne.jp

========================================================================

当ブログは、『藤井香雲堂』の各種インフォメーションをお知らせするものです。

インスタグラムやツイッター、Facebook等のSNS全盛時代ですが・・

ブログでしか表現出来ない情報をお届けする為、『敢えて』ブログ形式に拘っております!

お問い合わせはメールもしくはお電話にてご気軽にどうぞ。

=========================================================================

【BASE 215】 大阪市浪速区日本橋東2-1-5 大阪南美術会館内

当店の出張営業所です。現在では『岸和田本店』よりこちらを中心に活動しております。

当ブログにてスケジュールをご確認の上、上記より事前に『ご来訪のご連絡』を頂戴致したく存じます。

=========================================================================

【2024年3月の新入荷情報&スケジュール】 [新入荷]

【2024年3月21日 新入荷情報&スケジュール 追記】

翌週、『第40回 十翔会』もありますので、出品内容を少し工夫しまして・・ちょこっと参加することに致しました!

ディープな作品は、十翔会にてご用意致しておりますが、正札会ではお求め頂き易いものを厳選して出品致します。どうぞご高覧下さいませ☆

お越しになられましたら、会場内の出品作品のアテンドをさせて頂きたく思いますので、お声がけ下さいね。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「2月」は「逃げる」というだけあって、早いもので・・・もう「3月」です。

『梅』が綺麗な季節となりました。

先日、京都出張の折に・・・撮影した『梅林』のショットをすこし。

梅の綺麗さ、は桜のようなドラマチックな?「わ~っ」というのは無いものの、穏やかな華やかさがありますね。

今月の新入荷もぼちぼちスタートです。

◎江戸時代後期 眞葛長造 仁清写眞葛窯 杜若平茶碗

長造の色絵茶碗はなかなか近年出てきません。

あっさりとした意匠がまた小憎いのです。

眞葛窯は、長造・香山と続きますが、この時期の意匠は旧暦に合わせたものが多いので、平茶碗となります。

前後を沓にしてますが、これが・・・なんと、点てるときに効くのです!

長造の後期作品となります。

◎文政11

年頃 永樂保全 款冬花 香合 吸江斎 箱

なかなかの逸品です。交趾技法が完成した直後でこの出来映え・・・さすが、保全です。

※御成約済みです。

◎大正時代 森 香州 虫明焼松ノ絵 茶碗 惺斎 箱

-2-e06d3.jpg)

虫明時代の香山の弟子であった香州は、その後何度も香山との縁が深く続きます。

この作品は香山が明治3年に虫明を去った後の大正時代のもので、同時代の表千家家元の書付が付きます。

◎江戸時代後期 平澤九朗 織部分銅形 蓋向付 【10客】

なかなか見ることの無い、九朗の十客揃いのうつわです。

これもなかなかの逸品なのです。

-2-b8eb3.jpg)

◎宝永5(1708)~元文4(1739)年 樂 左入 赤喜久 向付 【5客】弘入極め箱

-2-6383b.jpg)

※ご成約済みです。

◎七代道八極め 仁阿弥道八 光悦写月下鹿 香合 淡々斎・鵬雲斎箱

-2-fa735.jpg)

※ご成約済みです。

◎大橋荘兵衛 日の丸 棗 圓能斎好み 箱

-2-15002.jpg)

有名な、好み物です。

本歌は、常寛作の内外朱塗りですが、こちらは内黒の朱書きの花押すとなります。

◎明治末~大正時代 山本窯十五代 吉右衛門 赤茶碗 銘 拂子 淡々斎 箱 微小ホツ

-2-20884.jpg)

堺のやきものとしては、宗味に続き・・・二番目に古い、『道楽』の流れを汲む窯です。

この十五代を最後に廃業となりました。

※ご成約済みです。

◎吉向焼 赤茶碗 銘 桃太郎 淡々斎 箱

-2.jpg)

上から見たら・・・桃形、なのです!

※ご成約済みです。

◎幕末期 上田窯六代 能良 湊焼赤樂唐子遊 花生 長浜窯八代吉兵衛極め箱

-2-e39b6.jpg)

幕末期の湊焼で、最高の名人といわれた六代吉右衛門の逸品です。

※ご成約済みです。

◎江戸時代 中期 谷焼 黒茶碗 銘 牡丹 直し有

-2-95a41.jpg)

※御成約済みです。

◎大正時代 後期 二代 眞葛香山 青磁釉呉祥瑞 水指

-2.jpg)

※御成約済みです。

◎九代 大樋長左衛門 黒 茶碗 銘 苔衣 鵬雲斎 箱

-2-947e2.jpg)

幕釉も、出ており・・・長左衛門作品としては申し分無しです。

なにより、価格が。

※御成約済みです。

◎寛政3(1791)~天保4(1833)年頃 六代 中川浄益 唐物写 薬缶

-2-15d46.jpg)

味わい深い薬缶です。さすがに六代時代のものなので、一か所底に直しがございます。

※ご成約済みです。

◎天保13(1842)~安政2(1855)年 仁阿弥道八 桃山御本 茶碗 鵬雲斎 箱

-2.jpg)

仁阿弥の最晩年作品となります。

◎安政元年(1854)~明治4(1871)年頃 樂 慶入 井戸形黒茶碗

銘 緑苔 、露堂々 而妙斎 箱2つ 共箱・直入外箱

-2-20e88.jpg)

茶碗としての出来栄えもさることながら・・・而妙斎の箱書きを二度取られており、使い道が広がるのも嬉しい作品なのです。

※ご成約済みです。

◎明治11(1878)~27(1894)年頃 九代 帯山与兵衛 粟田焼 草花小禽図 花瓶

-2.jpg)

伝統ある粟田焼として・・・明治に入り、錦光山窯と双璧で輸出の京薩摩の逸品を作り上げた帯山窯の逸品です。

単に薩摩手、としてでなく・・・欧米を意識した新たな色彩感覚もまた、今となってはガラパゴスな美術なのです。

※ご成約済みです。

◎四代 清水六兵衛 初代印尽し 茶碗 七代極め箱

-2-17e80.jpg)

初見の印も多数押された、大変希少な作品です。

茶碗としての形もイイのです。

※ご成約済みです。

◎大正時代 永樂妙全 仁清写 色紙向皿 【10客】

-2-a7196.jpg)

洒落た向皿です。 向付としてお使いになります。

これまで・・・見たことの無い意匠の逸品なのです!

※御成約済みです。

◎江戸時代後期 永樂保全 雲鶴青磁写 片口 鉢

-2.jpg)

保全、の雲鶴青磁は実は・・・かなり少ない手となります。

独自の色合いがとても良いのです。

※ご成約済みです。

◎嘉永元(1848)~嘉永7(1854)年 永樂保全 染付鶯鳥 酒飲

-2-0842e.jpg)

※御成約済みです。

◎天保14(1843)~嘉永元(1848)年 永樂保全(善一郎) 染付 酒飲

-2.jpg)

※ご成約済みです。

◎樂 了入 亀 香合

-2-8d302.jpg)

※御成約済みです。

◎明治末~大正時代 武部白鳳 豆画帖 藤澤南岳 題 共箱(蓋のみ)

※ご成約済みです。

◎大正時代 平井直水 豆画帖 合せ箱

◎明治時代 田能村小篁・湯川松堂 豆画帳 一双 合せ箱

※ご成約済みです。

さて・・・・今月は、出張と展示会が多く、ちょっとタイトなのです。。。。

【3月のスケジュール】

2~3 オークション出張 (京都)

5 《ベース》

6 オークション (大阪南美術会館)

7 オークション大会 (大阪美術俱楽部)

8 《ベース》

9~11 東京出張&オークション出張 (名古屋)

12 《ベース》 予約 2件

13 《ベース》 ×

14 《ベース》

15 《ベース》 ×

18 《ベース》 午後~ 納品配達1件

19 オークション (大阪美術俱楽部)

20 オークション (名古屋美術俱楽部)

21 オークション (京都美術俱楽部)

22 ベース × ※大美展示荷飾り

23~24 『大美正札会』 (大阪美術俱楽部)

26 《ベース》 ※展示会向けに搬入済の為、商品展示は御座いません。

27 《ベース》 未定

29~31 『十翔会』 (大阪美術俱楽部)

29 午前 搬入・荷飾り 午後 内見会 ※要予約

30 10:00~18:00

31 10:00~17:00

========================================================================

※当ブログはPC用サイトでの閲覧を推奨しております。

スマートフォンでご覧頂く場合もPC用表示をご選択下さい。

========================================================================

Journal of FUJII KOUNDO 《問い合わせ先》

藤井香雲堂

TEL 090-8578-5732

MAIL fujii-01@xc4.so-net.ne.jp

========================================================================

当ブログは、『藤井香雲堂』の各種インフォメーションをお知らせするものです。

インスタグラムやツイッター、Facebook等のSNS全盛時代ですが・・

ブログでしか表現出来ない情報をお届けする為、『敢えて』ブログ形式に拘っております!

お問い合わせはメールもしくはお電話にてご気軽にどうぞ。

=========================================================================

【BASE 215】 大阪市浪速区日本橋東2-1-5 大阪南美術会館内

当店の出張営業所です。現在では『岸和田本店』よりこちらを中心に活動しております。

当ブログにてスケジュールをご確認の上、上記より事前に『ご来訪のご連絡』を頂戴致したく存じます。

=========================================================================

翌週、『第40回 十翔会』もありますので、出品内容を少し工夫しまして・・ちょこっと参加することに致しました!

ディープな作品は、十翔会にてご用意致しておりますが、正札会ではお求め頂き易いものを厳選して出品致します。どうぞご高覧下さいませ☆

お越しになられましたら、会場内の出品作品のアテンドをさせて頂きたく思いますので、お声がけ下さいね。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「2月」は「逃げる」というだけあって、早いもので・・・もう「3月」です。

『梅』が綺麗な季節となりました。

先日、京都出張の折に・・・撮影した『梅林』のショットをすこし。

梅の綺麗さ、は桜のようなドラマチックな?「わ~っ」というのは無いものの、穏やかな華やかさがありますね。

今月の新入荷もぼちぼちスタートです。

◎江戸時代後期 眞葛長造 仁清写眞葛窯 杜若平茶碗

長造の色絵茶碗はなかなか近年出てきません。

あっさりとした意匠がまた小憎いのです。

眞葛窯は、長造・香山と続きますが、この時期の意匠は旧暦に合わせたものが多いので、平茶碗となります。

前後を沓にしてますが、これが・・・なんと、点てるときに効くのです!

長造の後期作品となります。

◎文政11

年頃 永樂保全 款冬花 香合 吸江斎 箱

なかなかの逸品です。交趾技法が完成した直後でこの出来映え・・・さすが、保全です。

※御成約済みです。

◎大正時代 森 香州 虫明焼松ノ絵 茶碗 惺斎 箱

-2-e06d3.jpg)

虫明時代の香山の弟子であった香州は、その後何度も香山との縁が深く続きます。

この作品は香山が明治3年に虫明を去った後の大正時代のもので、同時代の表千家家元の書付が付きます。

◎江戸時代後期 平澤九朗 織部分銅形 蓋向付 【10客】

なかなか見ることの無い、九朗の十客揃いのうつわです。

これもなかなかの逸品なのです。

-2-b8eb3.jpg)

◎宝永5(1708)~元文4(1739)年 樂 左入 赤喜久 向付 【5客】弘入極め箱

-2-6383b.jpg)

※ご成約済みです。

◎七代道八極め 仁阿弥道八 光悦写月下鹿 香合 淡々斎・鵬雲斎箱

-2-fa735.jpg)

※ご成約済みです。

◎大橋荘兵衛 日の丸 棗 圓能斎好み 箱

-2-15002.jpg)

有名な、好み物です。

本歌は、常寛作の内外朱塗りですが、こちらは内黒の朱書きの花押すとなります。

◎明治末~大正時代 山本窯十五代 吉右衛門 赤茶碗 銘 拂子 淡々斎 箱 微小ホツ

-2-20884.jpg)

堺のやきものとしては、宗味に続き・・・二番目に古い、『道楽』の流れを汲む窯です。

この十五代を最後に廃業となりました。

※ご成約済みです。

◎吉向焼 赤茶碗 銘 桃太郎 淡々斎 箱

-2.jpg)

上から見たら・・・桃形、なのです!

※ご成約済みです。

◎幕末期 上田窯六代 能良 湊焼赤樂唐子遊 花生 長浜窯八代吉兵衛極め箱

-2-e39b6.jpg)

幕末期の湊焼で、最高の名人といわれた六代吉右衛門の逸品です。

※ご成約済みです。

◎江戸時代 中期 谷焼 黒茶碗 銘 牡丹 直し有

-2-95a41.jpg)

※御成約済みです。

◎大正時代 後期 二代 眞葛香山 青磁釉呉祥瑞 水指

-2.jpg)

※御成約済みです。

◎九代 大樋長左衛門 黒 茶碗 銘 苔衣 鵬雲斎 箱

-2-947e2.jpg)

幕釉も、出ており・・・長左衛門作品としては申し分無しです。

なにより、価格が。

※御成約済みです。

◎寛政3(1791)~天保4(1833)年頃 六代 中川浄益 唐物写 薬缶

-2-15d46.jpg)

味わい深い薬缶です。さすがに六代時代のものなので、一か所底に直しがございます。

※ご成約済みです。

◎天保13(1842)~安政2(1855)年 仁阿弥道八 桃山御本 茶碗 鵬雲斎 箱

-2.jpg)

仁阿弥の最晩年作品となります。

◎安政元年(1854)~明治4(1871)年頃 樂 慶入 井戸形黒茶碗

銘 緑苔 、露堂々 而妙斎 箱2つ 共箱・直入外箱

-2-20e88.jpg)

茶碗としての出来栄えもさることながら・・・而妙斎の箱書きを二度取られており、使い道が広がるのも嬉しい作品なのです。

※ご成約済みです。

◎明治11(1878)~27(1894)年頃 九代 帯山与兵衛 粟田焼 草花小禽図 花瓶

-2.jpg)

伝統ある粟田焼として・・・明治に入り、錦光山窯と双璧で輸出の京薩摩の逸品を作り上げた帯山窯の逸品です。

単に薩摩手、としてでなく・・・欧米を意識した新たな色彩感覚もまた、今となってはガラパゴスな美術なのです。

※ご成約済みです。

◎四代 清水六兵衛 初代印尽し 茶碗 七代極め箱

-2-17e80.jpg)

初見の印も多数押された、大変希少な作品です。

茶碗としての形もイイのです。

※ご成約済みです。

◎大正時代 永樂妙全 仁清写 色紙向皿 【10客】

-2-a7196.jpg)

洒落た向皿です。 向付としてお使いになります。

これまで・・・見たことの無い意匠の逸品なのです!

※御成約済みです。

◎江戸時代後期 永樂保全 雲鶴青磁写 片口 鉢

-2.jpg)

保全、の雲鶴青磁は実は・・・かなり少ない手となります。

独自の色合いがとても良いのです。

※ご成約済みです。

◎嘉永元(1848)~嘉永7(1854)年 永樂保全 染付鶯鳥 酒飲

-2-0842e.jpg)

※御成約済みです。

◎天保14(1843)~嘉永元(1848)年 永樂保全(善一郎) 染付 酒飲

-2.jpg)

※ご成約済みです。

◎樂 了入 亀 香合

-2-8d302.jpg)

※御成約済みです。

◎明治末~大正時代 武部白鳳 豆画帖 藤澤南岳 題 共箱(蓋のみ)

※ご成約済みです。

◎大正時代 平井直水 豆画帖 合せ箱

◎明治時代 田能村小篁・湯川松堂 豆画帳 一双 合せ箱

※ご成約済みです。

さて・・・・今月は、出張と展示会が多く、ちょっとタイトなのです。。。。

【3月のスケジュール】

2~3 オークション出張 (京都)

5 《ベース》

6 オークション (大阪南美術会館)

7 オークション大会 (大阪美術俱楽部)

8 《ベース》

9~11 東京出張&オークション出張 (名古屋)

12 《ベース》 予約 2件

13 《ベース》 ×

14 《ベース》

15 《ベース》 ×

18 《ベース》 午後~ 納品配達1件

19 オークション (大阪美術俱楽部)

20 オークション (名古屋美術俱楽部)

21 オークション (京都美術俱楽部)

22 ベース × ※大美展示荷飾り

23~24 『大美正札会』 (大阪美術俱楽部)

26 《ベース》 ※展示会向けに搬入済の為、商品展示は御座いません。

27 《ベース》 未定

29~31 『十翔会』 (大阪美術俱楽部)

29 午前 搬入・荷飾り 午後 内見会 ※要予約

30 10:00~18:00

31 10:00~17:00

========================================================================

※当ブログはPC用サイトでの閲覧を推奨しております。

スマートフォンでご覧頂く場合もPC用表示をご選択下さい。

========================================================================

Journal of FUJII KOUNDO 《問い合わせ先》

藤井香雲堂

TEL 090-8578-5732

MAIL fujii-01@xc4.so-net.ne.jp

========================================================================

当ブログは、『藤井香雲堂』の各種インフォメーションをお知らせするものです。

インスタグラムやツイッター、Facebook等のSNS全盛時代ですが・・

ブログでしか表現出来ない情報をお届けする為、『敢えて』ブログ形式に拘っております!

お問い合わせはメールもしくはお電話にてご気軽にどうぞ。

=========================================================================

【BASE 215】 大阪市浪速区日本橋東2-1-5 大阪南美術会館内

当店の出張営業所です。現在では『岸和田本店』よりこちらを中心に活動しております。

当ブログにてスケジュールをご確認の上、上記より事前に『ご来訪のご連絡』を頂戴致したく存じます。

=========================================================================

【2024年2月 新入荷情報&スケジュール】 [新入荷]

【2024年2月27日 新入荷 画像追加】

先日は、大美アートギャラリーへ多数のご来場、ありがとうございました。

初日は、あまりに同じ時間に殺到されてしまいまして、せっかくお越し頂きましたのにご挨拶程度しか出来ず、の方々もいらっしゃりましたもので・・その節は、誠に申し訳ございませんでした。(;^_^A

来年は、一応?万博開催記念・『大美特別展』でございます。

どうぞ、来年も皆さまのご来訪を心よりお待ちして申し上げます。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

《終了致しました》

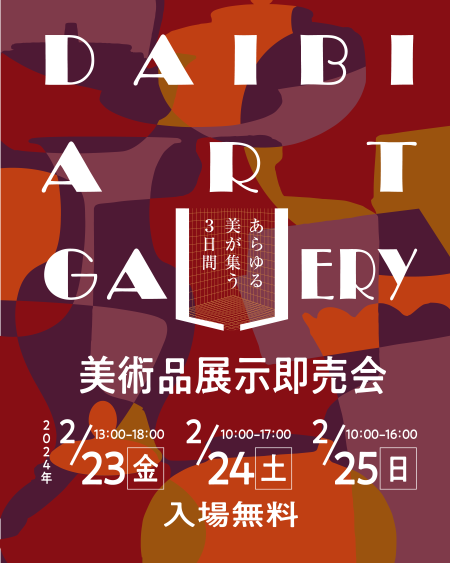

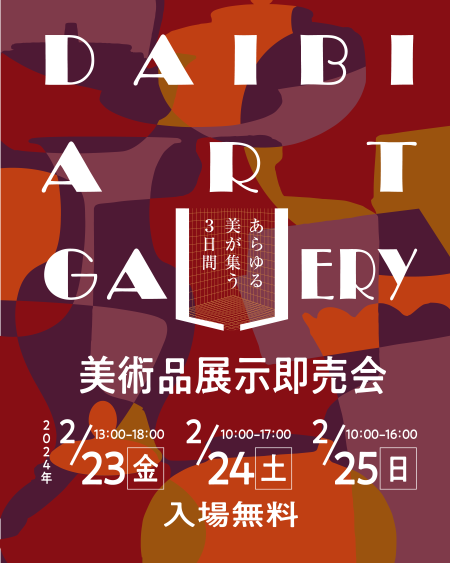

23日~25日に開催されます『大美アートギャラリー』の準備が整いました!

関西を中心に古美術・書画・絵画・刀剣・近現代美術・茶道具・刀剣などあらゆる51軒の美術商が出展するイベントです。

皆一律の共通サイズのブース形式のため、大変見て回りやすくなっており・・・店舗はもちろん、アートフェアでのブースでもちょっと、入りにくいとか数が多すぎて観るのが大変!、正札会形式では商品が多すぎて魅力が発見しづらい!というのが払拭されており、お愉しみ頂き易いかと思います。

また出展者は、一定の条件を満たし、厳格な審査を経て加盟出来る「大阪美術商協同組合員」のみで構成されておりますので 安心してお求めいただけます。

当店も、インスタグラムにてカウントダウン商品紹介中です☆

アートギャラリーは、百貨店催事の設営業者さんにより、手軽な設営となっておりますので・・・展示がどうしても百貨店に近似した感じとなっております。

今回は、厳選した「30点」を持参しております。

皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

<過去日記>

東京から、帰ってきました☆

帰路はマイルサービスがあったので、久々の、飛行機だったのですが・・・・スターフライヤーは、バスで滑走路からの搭乗で・・・

あの、場所の目の前だったのです。。

しかし、夕暮れの雲の上のフライトは綺麗でした。(外気温マイナス45度!)

【2024年1月末~2月の新入荷情報です。】

◎富本憲吉 色絵 灰器(香炉) 銀穂屋

お客様からのお預かり品です。

上品な穂屋が誂えられた、小品なのです☆

※御成約済みです。

◎四代 川端近左 唐物写箔絵 煮物椀 【9客】

見たことの無い、特注品の逸品です。1客が小イタミがありますので・・・とりあえず、9客としてご紹介致します。

御所望の場合は、別途1客を補修しての10客にも致します。

※ご成約済みです。

◎文政9(1826)~天保13(1842)年頃 仁阿弥道八 黄伊羅保 茶碗

なかなかの優品ですよ!

※御成約済みです。

◎嘉永6(1853)年 永樂和全 仁清写唐草 茶碗 而妙斎 箱 即全極

これは、一目ぼれ。。。和全の御室窯での初窯の時の作品です。

※ご成約済みです。

◎明治10(1877)~29(1896)年頃 永樂和全 仁清焼橋之絵 鉢

和全の晩年の作品です。

◎江戸時代 古染付 呉須鹿図 茶器 蓋 二種添

はんねら風のやきものの蓋と、螺鈿の蓋が添います。 元は「杯台」だったようです。

※ご成約済みです。

◎江戸時代中期 啐啄斎 手造黒茶碗 飛石彫 銘 閑居 共箱 而妙斎外箱

半世紀を家元として活躍された、啐啄斎の手造りです。

「飛石」「竹垣」が箆彫りにて描かれ・・そして、銘が!

※御成約済みです。

◎明治期 八代 上田吉右衛門 寿老 香合 即中斎 箱

-2-0c6e9.jpg)

※御成約済みです。

◎天保11(1840)年 永樂了全 直斎好古丹波萬歳丸写 釣花入 以心斎 箱

-2-d19da.jpg)

了全の古希の際に、三千家それぞれに伝わる・・・名器を永樂流として、瀬戸釉にて作られた好みの一つです。

この個体は、後年の以心斎の箱になり、朱書きもあります。

※売却済みです。

◎文政9(1826)~天保13(1842)年頃 仁阿弥道八 黒 茶碗

-2-0ca44.jpg)

やや、平形状ですが蔵番の札には「冬」と分類されておりました。

この上がり・・はノンコウと一入の良いところを合わせたような素晴らしさが在ります。

逸品です。

小大丸旧蔵品。

※ご成約済みです。

◎明治元(1868)~3(1870)年 初代 眞葛香山 虫明焼紅葉之絵 茶碗 伊木三猿斎 箱

-2.jpg)

伝世している99%が贋作ともいわれる、『虫明眞葛』の特Aクラスです。

小大丸旧蔵品。

※御成約済みです。

◎佐久間勝山 三嶋四方耳付 水指 虫明焼玄々斎好み写

-2-0c50d.jpg)

小庵200回忌に際して、文久2年に伊木三猿斎が虫明焼にて小庵所持のものを写して30個製作させた、玄々斎好みとなる有名な水指の写しです。

※ご成約済みです。

◎久田無適斎 竹茶杓 銘 千代の友 黒田宗傳下削

※ご成約済みです。

◎久田無適斎 竹一重切花入 銘 松風 黒田宗傳下削

※ご成約済みです。

◎松ノ木 開扇香合

-2.jpg)

作者不明ですが、上品なものです。楠正義が、斥侯の為に登ったという『松』の木を以て造られたようです。現在はその松は消失して現存しておりません。

意匠は藪ノ内流の好みに則ったと記されております。

※御成約済みです。

◎二代 眞葛香山 仁清意 蛤香合 源氏物語画

-2-b2dc8.jpg)

『長造』のものをベースに、香山がアレンジしております。

お雛様でなく、源氏物語であるところが面白いところなのです。

※御成約済みです。

◎明治時代 初代 伊東陶山 七宝繋ぎ文小壺 合わせ箱

※御成約済みです。

◎嘉永元年頃 永楽保全 河濱焼鶴ノ絵茶碗 不識斎好み

-2.jpg)

なかなかの、ハイレベルな仕上りです。

桃山陶のテイストが凝縮されてます。

【2月のスケジュールです】

2日

5日

6日 オークション (大阪南美術会館)

7日 オークション (大阪美術倶楽部)

午後~ベース

8日 オークション出張(神戸)

9日 ベース

13日 ベース ×

14日 ベース

15日 ベース

16日 ベース

19日 オークション(大阪美術倶楽部)

20日 オークション(大阪南美術会館)~茶会参席

21日 オークション出張 (京都美術倶楽部)

22日 搬出・搬入

23日~25日 『大美アートギャラリー』(大阪美術俱楽部)

26日 ベース 午前:搬出~搬入 15~16時 ご予約有

27日 ベース △ 15時半~ご予約

28日 ベース ✕

29日 ベース

========================================================================

※当ブログはPC用サイトでの閲覧を推奨しております。

スマートフォンでご覧頂く場合もPC用表示をご選択下さい。

========================================================================

Journal of FUJII KOUNDO 《問い合わせ先》

藤井香雲堂

TEL 090-8578-5732

MAIL fujii-01@xc4.so-net.ne.jp

========================================================================

当ブログは、『藤井香雲堂』の各種インフォメーションをお知らせするものです。

インスタグラムやツイッター、Facebook等のSNS全盛時代ですが・・

ブログでしか表現出来ない情報をお届けする為、『敢えて』ブログ形式に拘っております!

お問い合わせはメールもしくはお電話にてご気軽にどうぞ。

=========================================================================

【BASE 215】 大阪市浪速区日本橋東2-1-5 大阪南美術会館内

当店の出張営業所です。現在では『岸和田本店』よりこちらを中心に活動しております。

当ブログにてスケジュールをご確認の上、上記より事前に『ご来訪のご連絡』を頂戴致したく存じます。

=========================================================================

先日は、大美アートギャラリーへ多数のご来場、ありがとうございました。

初日は、あまりに同じ時間に殺到されてしまいまして、せっかくお越し頂きましたのにご挨拶程度しか出来ず、の方々もいらっしゃりましたもので・・その節は、誠に申し訳ございませんでした。(;^_^A

来年は、一応?万博開催記念・『大美特別展』でございます。

どうぞ、来年も皆さまのご来訪を心よりお待ちして申し上げます。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

《終了致しました》

23日~25日に開催されます『大美アートギャラリー』の準備が整いました!

関西を中心に古美術・書画・絵画・刀剣・近現代美術・茶道具・刀剣などあらゆる51軒の美術商が出展するイベントです。

皆一律の共通サイズのブース形式のため、大変見て回りやすくなっており・・・店舗はもちろん、アートフェアでのブースでもちょっと、入りにくいとか数が多すぎて観るのが大変!、正札会形式では商品が多すぎて魅力が発見しづらい!というのが払拭されており、お愉しみ頂き易いかと思います。

また出展者は、一定の条件を満たし、厳格な審査を経て加盟出来る「大阪美術商協同組合員」のみで構成されておりますので 安心してお求めいただけます。

当店も、インスタグラムにてカウントダウン商品紹介中です☆

アートギャラリーは、百貨店催事の設営業者さんにより、手軽な設営となっておりますので・・・展示がどうしても百貨店に近似した感じとなっております。

今回は、厳選した「30点」を持参しております。

皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

<過去日記>

東京から、帰ってきました☆

帰路はマイルサービスがあったので、久々の、飛行機だったのですが・・・・スターフライヤーは、バスで滑走路からの搭乗で・・・

あの、場所の目の前だったのです。。

しかし、夕暮れの雲の上のフライトは綺麗でした。(外気温マイナス45度!)

【2024年1月末~2月の新入荷情報です。】

◎富本憲吉 色絵 灰器(香炉) 銀穂屋

お客様からのお預かり品です。

上品な穂屋が誂えられた、小品なのです☆

※御成約済みです。

◎四代 川端近左 唐物写箔絵 煮物椀 【9客】

見たことの無い、特注品の逸品です。1客が小イタミがありますので・・・とりあえず、9客としてご紹介致します。

御所望の場合は、別途1客を補修しての10客にも致します。

※ご成約済みです。

◎文政9(1826)~天保13(1842)年頃 仁阿弥道八 黄伊羅保 茶碗

なかなかの優品ですよ!

※御成約済みです。

◎嘉永6(1853)年 永樂和全 仁清写唐草 茶碗 而妙斎 箱 即全極

これは、一目ぼれ。。。和全の御室窯での初窯の時の作品です。

※ご成約済みです。

◎明治10(1877)~29(1896)年頃 永樂和全 仁清焼橋之絵 鉢

和全の晩年の作品です。

◎江戸時代 古染付 呉須鹿図 茶器 蓋 二種添

はんねら風のやきものの蓋と、螺鈿の蓋が添います。 元は「杯台」だったようです。

※ご成約済みです。

◎江戸時代中期 啐啄斎 手造黒茶碗 飛石彫 銘 閑居 共箱 而妙斎外箱

半世紀を家元として活躍された、啐啄斎の手造りです。

「飛石」「竹垣」が箆彫りにて描かれ・・そして、銘が!

※御成約済みです。

◎明治期 八代 上田吉右衛門 寿老 香合 即中斎 箱

-2-0c6e9.jpg)

※御成約済みです。

◎天保11(1840)年 永樂了全 直斎好古丹波萬歳丸写 釣花入 以心斎 箱

-2-d19da.jpg)

了全の古希の際に、三千家それぞれに伝わる・・・名器を永樂流として、瀬戸釉にて作られた好みの一つです。

この個体は、後年の以心斎の箱になり、朱書きもあります。

※売却済みです。

◎文政9(1826)~天保13(1842)年頃 仁阿弥道八 黒 茶碗

-2-0ca44.jpg)

やや、平形状ですが蔵番の札には「冬」と分類されておりました。

この上がり・・はノンコウと一入の良いところを合わせたような素晴らしさが在ります。

逸品です。

小大丸旧蔵品。

※ご成約済みです。

◎明治元(1868)~3(1870)年 初代 眞葛香山 虫明焼紅葉之絵 茶碗 伊木三猿斎 箱

-2.jpg)

伝世している99%が贋作ともいわれる、『虫明眞葛』の特Aクラスです。

小大丸旧蔵品。

※御成約済みです。

◎佐久間勝山 三嶋四方耳付 水指 虫明焼玄々斎好み写

-2-0c50d.jpg)

小庵200回忌に際して、文久2年に伊木三猿斎が虫明焼にて小庵所持のものを写して30個製作させた、玄々斎好みとなる有名な水指の写しです。

※ご成約済みです。

◎久田無適斎 竹茶杓 銘 千代の友 黒田宗傳下削

※ご成約済みです。

◎久田無適斎 竹一重切花入 銘 松風 黒田宗傳下削

※ご成約済みです。

◎松ノ木 開扇香合

-2.jpg)

作者不明ですが、上品なものです。楠正義が、斥侯の為に登ったという『松』の木を以て造られたようです。現在はその松は消失して現存しておりません。

意匠は藪ノ内流の好みに則ったと記されております。

※御成約済みです。

◎二代 眞葛香山 仁清意 蛤香合 源氏物語画

-2-b2dc8.jpg)

『長造』のものをベースに、香山がアレンジしております。

お雛様でなく、源氏物語であるところが面白いところなのです。

※御成約済みです。

◎明治時代 初代 伊東陶山 七宝繋ぎ文小壺 合わせ箱

※御成約済みです。

◎嘉永元年頃 永楽保全 河濱焼鶴ノ絵茶碗 不識斎好み

-2.jpg)

なかなかの、ハイレベルな仕上りです。

桃山陶のテイストが凝縮されてます。

【2月のスケジュールです】

2日

5日

6日 オークション (大阪南美術会館)

7日 オークション (大阪美術倶楽部)

午後~ベース

8日 オークション出張(神戸)

9日 ベース

13日 ベース ×

14日 ベース

15日 ベース

16日 ベース

19日 オークション(大阪美術倶楽部)

20日 オークション(大阪南美術会館)~茶会参席

21日 オークション出張 (京都美術倶楽部)

22日 搬出・搬入

23日~25日 『大美アートギャラリー』(大阪美術俱楽部)

26日 ベース 午前:搬出~搬入 15~16時 ご予約有

27日 ベース △ 15時半~ご予約

28日 ベース ✕

29日 ベース

========================================================================

※当ブログはPC用サイトでの閲覧を推奨しております。

スマートフォンでご覧頂く場合もPC用表示をご選択下さい。

========================================================================

Journal of FUJII KOUNDO 《問い合わせ先》

藤井香雲堂

TEL 090-8578-5732

MAIL fujii-01@xc4.so-net.ne.jp

========================================================================

当ブログは、『藤井香雲堂』の各種インフォメーションをお知らせするものです。

インスタグラムやツイッター、Facebook等のSNS全盛時代ですが・・

ブログでしか表現出来ない情報をお届けする為、『敢えて』ブログ形式に拘っております!

お問い合わせはメールもしくはお電話にてご気軽にどうぞ。

=========================================================================

【BASE 215】 大阪市浪速区日本橋東2-1-5 大阪南美術会館内

当店の出張営業所です。現在では『岸和田本店』よりこちらを中心に活動しております。

当ブログにてスケジュールをご確認の上、上記より事前に『ご来訪のご連絡』を頂戴致したく存じます。

=========================================================================

前の10件 | -